ГЛАВА ВТОРАЯ

СЛАВЯНСКАЯ ЭПИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ

(изменчивость и стадиальное положение эпосов)

1. Точка отсчета времени и фактов

2. Отношение к письменным источникам

3. О значении исторических реалий

4. Эпические имена, герои и циклы

5. Эпические центры и эпическая иерархия

Небесные светила на теле (или на одежде) — Железные лапти и посох — Реакция природы на рождение или появление героя — Требование едва родившегося героя — Роли добытой жены — Перескакивание через коней — Отчего лес не зеленый — Нашествие - туча — Полоны — Вид этнического противника — Прожорливость этнического противника — Пышет огнем — Ни птица пролетит, ни человек пройдет — Двор этнического противника — Герой подбрасывает и ловит палицу — Герой вгоняет противника в землю — Герой выкалывает противнику глаза, отрубает руки и ноги — Оженила мать — сыра земля — Нравы эпохи (страны)

1. Точка отсчета времени и фактов

При самом предварительном знакомстве с материалом может показаться, что между славянскими эпосами имеется слишком мало общего.

Действительно, по мнению многих исследователей различных научных школ, зарождение славянских эпосов надлежит датировать эпохой разложения первобытнообщинного строя и образования первых славянских государств. Такая дата означает, что к этому времени славяне уже расселились и что постоянные фольклорные контакты одновременно между тремя славянскими языковыми группами, в особенности между их крайними периферийными зонами (ср. Македония и Новгородчина), перестали существовать. В жизни славянских народов на протяжении минувшего тысячелетия имелись серьезные различия. Стало быть, и логика эпического творчества, бесспорно зависимая от исторических перипетий, не могла не испытывать их воздействия. Акцентируя внимание на различиях исторического свойства, можно без труда отвести проблему общности, даже не обращаясь к эпическим песням.

Ряд ученых, исследовавших этногенез славян, категорически утверждает существование изначальных различий между славянами. Так, Л. Нидерле объясняет различия изначальным воздействием на славян неадекватных влияний со стороны других народов [1]. Объявляя «мифом» как единство славянской культуры, так и «пресловутое единство самого древнего славянства», П. Н. Третьяков резко противопоставляет единой праформе многообразие форм [2]. Эта мысль прослеживается и в других работах П. Н. Третьякова, хотя с точки зрения методологии вполне правомерно представлять единую праформу имен

1. Л. Нидерле. Славянские древности. М., 1956, стр. 33, 43 и др.

2. Я. Я. Третьяков. Восточнославянские черты в быту населения придунайской Болгарии. СЭ, 1948, № 2, стр. 176.

19

![]()

но в виде многообразия (вариантов) сходных форм. Подобно Нидерле, он также объясняет различия неадекватными влияниями, добавляя к ним еще и роль субстрата [3].

О значении этих факторов мы уже говорили, и в данном случае, как представляется, суть дела сводится не столько к их переоценке, сколько к тому, чтобы с помощью подобных факторов примирить существующие гипотезы об этногенезе славян и постепенно менявшейся области их расселения (прародине). Благодаря примирительному соединению гипотез роль различий между славянами выступит на первый план. А только различиями родство славянских народов, не говоря уже о других аспектах, объяснить нельзя.

Вместе с тем примечательно, что даже авторы, настаивающие на изначальных различиях между славянами, стремятся все же обнаружить как можно больше моментов сходства, совпадения, тождества. А именно тогда, когда учитываются как сходства, так и различия, раскрываются явления славянского единства.

При этом исследователи широко пользуются несколькими методическими приемами, представляющими методологический интерес и для нашей работы.

Так, если сходные пережиточные явления духовной культуры бытуют среди некоторых народов разных языковых славянских групп, то делается вывод о повсеместном их распространении у славян в древности.

Другой методический прием — «метод обратной хронологии», когда исследователь идет от достоверного к непознанному, всецело опираясь на поиск преемственности. К этому приему часто прибегают археологи. При этом огромное значение приобретают подбор принципиальных признаков и качество понимания эволюции. Недостаточность в этом отношении приводит к натяжкам и отрицательному результату в показе преемственности археологических культур.

Интересно проводит учет сходства и различия лингвистических фактов Т. Лep-Сплавиньский [4]. Считая, что праславянский язык и праславянское этническое единство прошли определенные эволюционные фазы, он выделяет эти фазы при помощи правила: сходство и различие лингвистических фактов

3. П. Н. Третьяков. Вопросы и факты археологии восточных славян. В кн.: «Тезисы докладов на сессии Отделения истории АН СССР». Л.t 1969, стр. 44—47; он же. Об истоках культуры роменско-боршевской древнерусской группировки. CA, 1969, № 4, стр. 80—82.

4. Т. Лep-Сплавиньский. Польский язык. М., 1954.

20

![]()

дают возможность по-разному сгруппировать славянские народы. В этом случае одни лингвистические факты [5] позволяют разделить славян на западных и восточных (включая будущих южных)—этот момент для Т. Лера-Сплавиньского является точкой отсчета времени; другие лингвистические факты свидетельствуют о делении восточных славян на собственно южных и восточных; третьи лингвистические факты говорят о выделении из западных славян предков чехов и словаков и контактах словаков со словенцами. IX век, по мнению ученого,— это рубеж разрыва связей между западными, восточными и южными славянами из-за вторжения и поселения предков венгров.

Аналогичный методический прием использован и в работе С. Б. Бернштейна [6], правда, его интерпретация эволюции праславянского языка выглядит несколько иначе. На наш взгляд, датировка и последовательность расположения фактов из самого методического правила не выводимы. Для этого требуется и привлечение других источников. Тем не менее прием безусловно плодотворен.

Существуют и более сложные методики, с привлечением математики [7].

Для фольклористики, очень сильно отставшей в деле реального изучения межславянской общности, использование названных методических приемов уже выглядело бы как весомое достижение.

Помимо методической стороны, работы ученых, исследовавших этногенез славян, ценны тем, что помогают отыскать и для славянского фольклора точку отсчета времени и фактов. Такой точкой отсчета видится вторая половина I тысячелетия н. э., эпоха больших миграций славян. Раньше этого времени о славянах сведений практически нет.

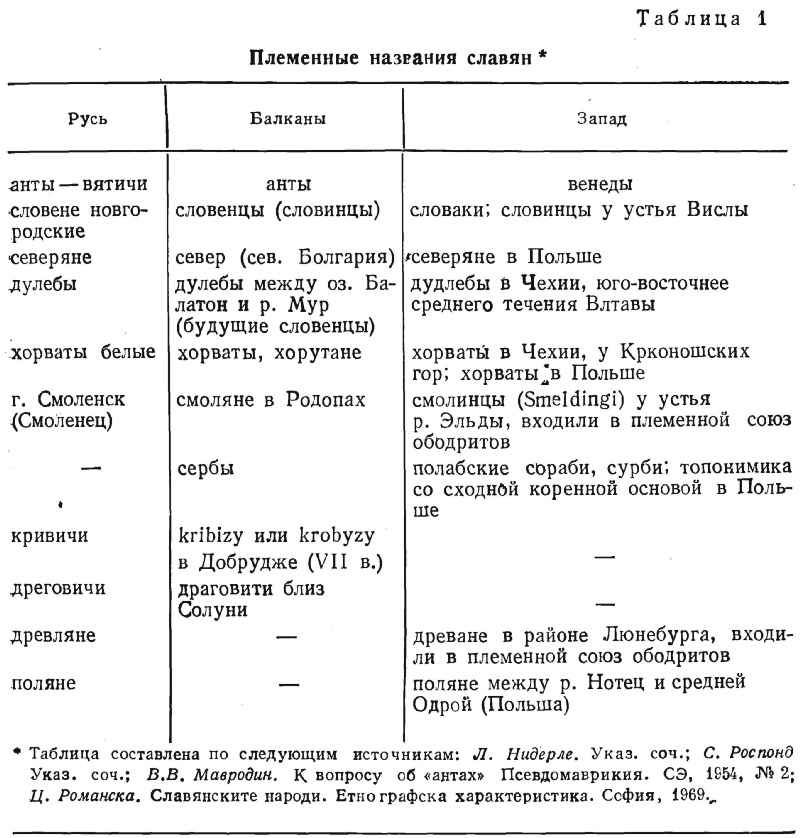

Мы не считаем необходимым при современном состоянии фольклористики входить в споры о славянской прародине и характере древнейших археологических культур на территории славянских стран. Вместе с тем мы не можем не отметить факг созвучия племенных названий славян. Его вслед за П. Шафариком отмечали едва ли не все славяноведы. Поскольку большинство восточнославянских племенных названий перекликается

5. Для нас в данном случае их конкретное содержание безразлично.

6. С. Б. Бернштейн. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. M., 1961.

7. См. например: П. А. Петров. Етнографски елементи на славяно-балто-германската общност. София, 1966.

21

![]()

Таблица 1

Племенные названия славян [*]

*. Таблица составлена по следующим источникам: Л. Нидерле. Указ. соч.; С. Роспонд. Указ. соч.; В.В. Мавродин. К вопросу об «антах» Псевдомаврикия. СЭ, 1654, № 2; Ц. Романска. Славянските народи. Етнографска характеристика. София, 1969.

с названиями других славян и, напротив, меньшинство племенных названий южных и западных славян перекликается с восточнославянскими (табл. 1), то отсюда, видимо, нужно сделать вывод, что источники, где отмечены эти названия, фиксировали наряду с ними совершенно разные уровни общественной организации славян. Иными словами, под этими терминами могло подразумеваться и племя, и разные объединения племен. Поэтому будет вполне правомерным отвести большинство этих терминов, объяснив их созвучие сходными географическими и историческими причинами. Но даже в этом случае, проявив

22

![]()

предельный скептицизм, не удается отбросить термины венеды— анты — вятичи [8], сербы, хорваты, дулебы. Эти этнические названия славян явственно намекают на былое их единство,, а также и на последующее расщепление однородных славянских группировок, происшедшее по неизвестным историческим причинам [9].

Факт такого рода имеет для нас принципиальное значение, ибо он вполне сопоставим с многочисленными случаями расщепления сюжетов в славянском фольклоре.

Наряду с этим фактом нужно особо выделить мнение многих ученых относительно ближайшего родства славянских предков нынешних болгар и предков восточных славян. Характерно предположение сербского ученого С. Новаковича, видевшего в антах предков болгар [10]. Мысль о разделении антов на балканскую и восточнославянскую ветви была развита Н. С. Державиным [11] и поддержана — правда лишь в отношении семи мизийских племен Придунавья — П. Н. Третьяковым [12]. Глубоким убеждением о ближайшем генетическом родстве болгар и восточных славян проникнуты многочисленные работы болгарского этнографа П. А. Петрова. Археолог И. И. Ляпушкин, сделавший последний по времени обзор литературы об антах, прямо связывает через антов восточных славян и славян Подунавья [13-14].

Что же касается лингвистов, то для них ближайшее родство славян Мизии, Фракии, Македонии и славян Восточной Европы, по-видимому, выглядит аксиомой. Таким образом, если бы в области фольклора удалось собрать большое число фактов, дающих эволюционные переклички и свидетельствующих о значительном сходстве больших фольклорных систем, то истоки этого

8. О том, что это однокоренные этнонимы, см.: S. Rospond. Prasłowianie w świetle onomastyki. «I Międzynarodowy kongres archeologii słowiańskiej. Warszawa, 14—18.9.1965». Wrocław—Warszawa—Kraków, 1968, str. 129—130.

9. О расщеплении славян говорит также И. И. Ляпушкин («Славяне Восточной Европы накануне образования древнерусского государства. VIII— первая половина IX в.». Л., 1968, стр. 161—162). Он тоже опирается на совпадение племенных названий, но не проводит их предварительной дифференциации.

10. Л. Нидерле. Указ. соч., стр. 140.

11. Н. С. Державин. Племенные и культурные связи болгарского и русского народов. М., 1944, стр. 11—18; он же. История Болгарии, т. I. М.— Л., 1945, стр. 229.

12. П. Н. Третьяков. Восточнославянские черты в быту населения придунайской Болгарии.

13-14. И. И. Ляпушкин. Указ. соч., стр. 10—19.

23

![]()

материала можно было бы отнести по меньшей мере к VI—VII вв. Вместе с тем такой фольклорный материал послужил бы надежной базой для реконструкции других этапов межславянской фольклорной общности.

Вторая половина I тысячелетия н. э. была переломной для славян во многих отношениях. Здесь очень важно отметить стремление историков перенести «начальную грань феодального периода» в истории славян к VI—VII вв. [15], т. е. ко времени активного заселения славянами Балкан и Восточной Европы. Эта нижняя граница государственности у славян, на наш взгляд, служит своего рода указателем того, что по меньшей мере с этого времени могли зарождаться эпические схемы об отражении вражеских нашествий, о решении межэтнических конфликтов путем единоборства двух воинов, полузависимом или вовсе независимом положении эпического героя («феодала») относительно «царя» или «короля» и т. д. В общественной жизни славян того времени безусловно актуальную роль играли языческие верования, кровнородственные отношения, обряд умыкания, обычай брать жену не в своем роде (племени) и другие явления, также широко отразившиеся в эпосе в виде определенных повествовательных стереотипов.

Переломные эпохи всегда оставляют заметный след в жизни и памяти людей. Вторая половина I тысячелетия н. э., вероятно, была для славян одной из самых примечательных и ярких страниц истории: переход к государству и государственной религии, ломка старых устоев и норм и обязательная попытка сознания примирить старые представления с новыми требованиями.

2. Отношение к письменным источникам

Исследование славянской эпической общности окажется очень затруднительным, если его начать с предварительного сопоставления каждого народного эпоса с местными летописями и другими письменными источниками. В этом случае славянская эпическая общность будет показана реально в той же степени, в какой письменными источниками стандартно

15. В. Д. Королюк. Некоторые спорные и нерешенные вопросы истории славянских народов в раннефеодальный период (VII — XI вв.). «Материалы первого координационного совещания по актуальным проблемам славяноведения» (КСИС, № 33—34). М., 1961, стр. 105—112; он же. Некоторые общие закономерности раннефеодальной истории восточных и западных славян. КСИС, № 39, 1963.

24

![]()

описаны — в виде ряда «типических» ситуаций — отношения между местным властителем и прочими светскими и духовными феодалами, их женами, слугами и др. Хотим мы того или не хотим, но в этом случае за номинал, за исторический эквивалент эпосу будут приняты ситуации из хроник и летописей. А между тем отождествлять историю народа с историей, запечатленной на страницах письменных памятников, не следует. Эпос глубже, шире и совсем в другой форме, нежели это наблюдается в письменных памятниках, отражает историю народа.

Эпический подход, к историческим событиям и эпический отбор фактов и ситуаций далеко не совпадают с работой летописца.

Как известно, в русской науке, особенно в связи с распространением методов исторической школы, долгое время преобладало стремление отождествить эпос и письменные источники [16]. Отсюда непроизвольно возникали последующие логические операции: если, например, эпос умалчивал о каком-то историческом событии, а в письменных памятниках оно более или менее сюжетно описывалось, то отсюда делался вывод, что в памятник проникла эпическая песня. Многочисленные случаи натяжек прочно утвердились в науке, вошли в учебники, художественную литературу и т. п. Примеры критического, обусловленного тщательным анализом отношения к упрочившимся отождествлениям эпических и летописных героев пока немногочисленны.

Южные славяне не располагают, как восточные, столь богатым письменным наследием, а некоторые письменные источники по их отечественной истории, вероятно, до сих пор еще не привлекались для изучения истории эпоса. Видимо, в значительной мере поэтому, а также в силу обилия эпических сюжетов по сравнению со скромным набором сюжетов в письменных памятниках тенденция отождествлять южнославянские эпосы с хрониками почти не получила развития.

Чаще заметны опыты разыскания исторических прототипов для эпических героев. Охотнее же всего ученые используют сведения из письменных источников как доказательство древности южнославянского фольклора вообще и эпической поэзии в

16. Н. Л. Бродский, Н. А. Гусев, Н. П. Сидоров. Русская устная словесность. Темы. Библиография. Программы для собирания произведений устной поэзии. Л., 1924, стр. 72 (библиография дореволюционных работ); Р. С. Липец. Эпос и древняя Русь. М, 1969, стр. 29—34 (последний по времени обзор работ).

25

![]()

частности [17]. Этими свидетельствами Й. Иванов определяет даже оригинальность болгарских юнацких песен [18]. По мнению П. Поповича [19], Д. Суботича [20] и других ученых, косовский цикл песен — позднего происхождения потому, что чем моложе письменные источники, тем больше в них говорится о Косовской битве: постепенно развивалась косовская легенда в письменности, а вместе с нею и развивались песни. Расположив письменные свидетельства о бытовании сербо-хорватского эпоса в хронологическом порядке, Д. Суботич приходит к выводу, что возникновение эпической поэзии у сербов и хорватов связано с эпосом Западной Европы, который проникал к ним оттуда через Дубровник. Каким образом произошло заимствование, он не знает, однако отсутствие письменных свидетельств о бытовании эпоса до XVI в. и наличие связи Рагузы с Италией и Испанией, начиная с этого времени, служат для него несомненными аргументами в пользу заимствования [21]. Британцы Чэдвики полагают, что бугарштицы старше песен с 10-сложным размером (десетерац), так как они известны по письменным источникам с 1556 г., а песни с десетерцем — лишь с конца XVII в. [22] С. Скенди убежден, что исторические сведения более важны, нежели сравнение вариантов и версий, ибо сравнение дает неопределенные представления о возрасте песен [23]. Больше того, С. Скенди категорически возражает против сопоставления песен разных народов по причине неравномерного исторического развития этих народов [24], т. е. по той самой причине, по которой и возможно расположение песен в эволюционном порядке.

Вера в хронологическую и фактическую достоверность письменных источников сопровождается недоверием к фольклорному

17. Н. И. Кравцов. Сербский эпос и история. СЭ, 1948, № 3; А. Балотэ. Исторические источники (XII—XIV вв.) о древности и происхождении южнославянской эпической поэзии. «Romanoslavica», t. II, Bucureşti, 1958; X. Поленаковиќ. Најрани бележења на македонски народни песни. «Културен живот» (Скопје), 1966, № 2—3, и др.

18. Й. Иванов. Българските народни песни. София, 1959, стр. 215.

19. П. Поповић. Преглед српске књижевности. Београд, 1919, стр. 69—72.

20. D. Subotić. Yugoslav popular ballads. Their origin and development. Cambridge, 1932, р. 74—87.

21. Там же, стр. 143—160.

22. H. M. Chadwick and N. К. Chadwick. The growth of literature, vol. II. Cambridge, 1936, p. 306. Этой логики придерживается и ряд югославских ученых.

23. S. Skendi. Albartian and South Slavic Oral Epic Poetry. Philadelphia, 1954, р. 24—25.

24. Там же, стр. 55.

26

![]()

материалу [25]. В лучшем случае у зарубежных ученых присутствует — наряду с подборкой письменных свидетельств — убежденность в том, что у славян издревле был эпос [26].

Очевидно, что фольклорист (а не археолог, историк, лингвист, литературовед и др.) при изучении фольклора должен отдавать предпочтение именно фольклору и именно в нем искать его историю. После того как уяснено эволюционное положение фольклорных элементов или групп произведений, обращение к нефольклорным, в том числе и письменным, источникам безусловно полезно, поскольку они помогают уточнить полученную картину.

Обращение к письменным источникам важно и тогда, когда отразившееся в них фольклорное явление известно только по материалу соседних народов. Например, упоминания о виле имеются в древнерусских письменных памятниках и после XV в. они исчезают. Отсюда вполне правомерно допущение, что верования в вил перестали быть актуальными для заказчиков и составителей рукописей. А зная, что вера в вил существовала у кашубов и до сих пор сохраняется у южных славян, мы с большим доверием отнесемся к русским источникам и можем считать эти представления общеславянскими по происхождению.

3. О значении исторических реалий

При сравнении славянских эпосов исторические реалии (обувь, одежда, украшения и пр.), описываемые в эпических песнях, дают совсем мало совпадений. Русский богатырь, например, носит только сапоги, а южнославянский юнак может быть обут и в кожаные лапти (цървули). Правда, герои славянских эпосов нередко обладают одинаковым оружием (палица, копье, меч, лук и др.), но самый этот набор оружия был настолько стандартен для многих народов, что на этом основании можно «доказать» общность любых эпосов. Другое дело — термины, которыми называлось это стандартное оружие у славян.

25. Например, В. Карбусицкий (V. Karbusícký. Neistarši pověsti české. Praha, 1966), пытаясь восстановить древний чешский эпос, пользуется хроникой Козьмы Пражского, привлекает письменные источники соседних народов и почти совсем избегает опираться на фольклор чехов и соседних славян.

26. В этом плане характерен ряд работ С. Матича (С. Матић. Наш народни еп и наш стих. Нови Сад, 1964). Считая, что от древней эпической поэзии не осталось ничего, кроме эпического размера (десетерац) и гусель, С. Матич (стр. 244—245) предлагает искать следы «исчезнувшего» эпоса в древней литературе, в «биографиях» разных исторических деятелей. С. Матич (стр. 125) убежден, что литературу, «народный эпос сопровождает почти как тень».

27

![]()

Термины эти тоже одинаковые, и вот это-то обстоятельство побуждает говорить о том, что славяне познакомились с этим оружием еще до эпохи окончательного своего расселения. Лингвистическая общность терминов в данном случае имеет значимость, тогда как оружие, форма которого постоянно менялась, оружие, которым пользовались славяне и на протяжении средневековья, значения исторической реалии по существу не имеет.

Что же касается описания картин природы, флоры и фауны, то в этом отношении совпадения по славянским эпосам обнаруживаются едва ли в большей степени, чем совпадают между собой природные условия русского Севера, украинских степей, балканских гор и других районов расселения славян.

Значение исторических реалий в эпосе крайне преувеличивалось и преувеличивается до сих пор многими учеными, правда, теперь уже в основном не фольклористами, а представителями смежных наук. Чтобы разобраться в сущности используемой при этом методики, покажем лишь два примера.

Считая временем сложения былин эпоху Киевской Руси, Р. С. Липец и М. Г. Рабинович [27] используют почти исключительно тексты, записанные в районах новгородской колонизации. При этом они не всегда дают нижнюю и верхнюю даты упоминаемых в былинах видов оружия; для них достаточно, если это оружие было известно в Киевской Руси. Поэтому они не учитывают, что палицы, топоры и ножи служили оружием как до эпохи Киевской Руси [28], так и после нее. Особенно это сказывается при рассмотрении ими вопроса о сабле и мече в связи с упоминанием этих видов оружия в былинах. Авторы заключают, «что былины, во всяком случае так называемого киевского цикла, могли быть сложены в Киевской земле (наличие сабли), но воспоминания о мече, живые в северных русских землях, могли долго сохраняться там и в былинных текстах, когда на юге меч уже был забыт» [29]. При этом, как видно, из поля зрения упущены те факты, что сабля окончательно вытеснила меч в эпоху Московского государства и продолжала оставаться боевым оружием вплоть до наших дней. А это значит, что для певцов былин сабля оставалась понятным и естественным оружием богатырей.

Ориентацией на Киевскую Русь пронизана и монография Р. С. Липец, несмотря на ее собственные упреки в адрес представителей

27. Р. Липец, М. Рабинович. К вопросу о времени сложения былин (Вооружение богатырей). СЭ, 1960, № 4.

28. Л. Нидерле. Указ. соч., стр. 371—386; К. Moszyński. Kultura ludowa słowian, t. I. Kultura materialna. Warszawa, 1967, str. 392—403.

29. Р. Липец, M. Рабинович. Указ. соч., стр. 36.

28

![]()

старых школ [30], которым будто бы и было лишь присуще аксиоматичное принятие эпохи Киевской Руси за время сложения былин. Логика Р. С. Липец совпадает с логикой ее предшественников: если в эпоху Киевской Руси встречаются такие-то предметы материальной культуры, упоминания о которых имеются в былинах, то тексты с этими упоминаниями относятся ко временам Киевской Руси; чем больше будет сделано таких привязок, тем, следовательно, правильнее общая датировка времени сложения былин. В качестве аргументов Р. С. Липец использует стеклянные окна, «стену городовую», городские ворота, княжеский двор, заморскую торговлю, ростовщичество, ссыпчины и братчины, почти всеобщую грамотность эпических героев, заучивание наизусть гонцами посланий своих владык, посылку письма со стрелой, надписи на чашах, понятие о дружине, побратимство, десятичный счет войска, «разнообразие воинских и хозяйственных должностей, а также обилие слуг» и многое другое, что явно имело место и за пределами эпохи Киевской Руси. Через всю книгу Р. С. Липец проходят слишком яркие картины пиров князя Владимира, однако во всем древнейшем летописании до XV в., по свидетельству Д. С. Лихачева [31], повторяется почти без изменений лишь одно-единственное известие о пире князя Владимира под 996 г. В нем говорится о пире в связи с освящением церкви, поэтому, видимо, Р. С. Липец нигде не приводит его полностью и не рискует «безоговорочно отождествлять» (стр. 125) с былинным пиром. Такие же «функции пира», как обжорство, пьянство, награждение, совет, несомненно существовали и вне пределов эпохи Киевской Руси.

В некоторых случаях Р. С. Липец действительно приводит аналогии, свидетельствующие о том, что реалии, привязываемые ею к Киевской Руси, имели место и раньше; правда, при этом она отдает предпочтение скандинавским, сибирским, среднеазиатским и иным аналогиям, но не славянскому материалу. В других случаях — она обычно бегло и в подстрочных примечаниях — отмечает, что «киевские» реалии существовали и позже, в XIV, XV, даже в XIX и XX вв.

Больше того, Р. С. Липец цитирует мысли А. П. Скафтымова о том, что князь Владимир — собирательный образ (стр. 95) и что пир дает удобную сюжетную завязку для выделения эпического героя (стр. 121—122), и вместе с тем не высказывает своего отношения к этим «антикиевским» суждениям.

30. Р. С. Липец. Эпос и древняя Русь. М., 1969, стр. 19, прим. 2, стр. 135—136.

31. Д. С. Лихачев. Летописные известия об Александре Поповиче. «Труды отдела древнерусской литературы», т. VII, 1949, стр. 39.

29

![]()

Р. С. Липец укоряет С. К. Шамбинаго за то, что он привязывал возникновение былин к XVI—XVII вв. (стр. 172—173), однако все его «заблуждение» состоит только в том, что он пользовался подборкой не «киевских», а «московских» реалий. Методика же Р. С. Липец и С. К. Шамбинаго в сущности одинакова.

Совершенно очевидно, что явления, укладывающиеся в чрезвычайно широкий временной диапазон, никоим образом не служат доказательствами в пользу их исключительного возникновения где-то в промежутке между двумя крайними датами. При рассмотрении какого-то явления, конечно, допустимо искать предельно нижнюю его границу уже хотя бы для того, чтобы знать его истоки, однако для его датировки необходимо учитывать только самую верхнюю границу, время, после которого явление исчезает. Поэтому многие реалии в эпосе вообще не должны учитываться при датировках эпических песен, так как они были актуальными и известными певцам в момент записи.

При таком подходе огромное значение приобретает необходимость показывать развитие взятых реалий, различные и вполне определенные качества одного и того же явления, последовательную смену его качеств, а именно по конкретному качеству реалии можно давать ее однозначную датировку [32]. В этом плане работа над историческими реалиями в эпосе, насколько нам известно, еще не проводилась.

Следует отметить и то, что до сих пор существует чрезвычайно статичное представление об исторических реалиях в эпосе. На наш взгляд, к ним можно относить лишь те элементы эпоса, которые выдержали проверку с помощью названного подхода, т. е. развитие которых удалось выявить. В широком же смысле историческим является весь текст любой эпической песни от первого слова до последнего, его стихотворный размер и ритм, его поэтика, повествование, выраженный в нем уровень эпического мышления. Эпическая песня — это продукт многих эпох, и наша задача — раскрыть ее историческое развитие, сколь долгим или коротким оно ни было, независимо от наших увлечений какой-то одной минувшей эпохой.

4. Эпические имена, герои и циклы

Совпадения имен героев в славянских эпосах носят региональный характер. Вследствие бытования одинаковых песен или песен об одних и тех же исторических лицах совпадают имена

32. Ср. значение видов, рисунка и материала керамики для датировки археологических культур.

30

![]()

некоторых героев южнославянских эпосов. По этой же причине общими героями мораван, поляков, словаков и украинцев являются разбойники Ондраш, Яношик и др. Фигурирование имен Журилы и Олексия Поповича в украинских думах давало лишний повод некоторым ученым полагать, будто эти имена сохранились в думах со времен существования общего для всех восточных славян, но пока еще не реконструированного эпоса. В ряде случаев имеют место совпадения христианских имен героев в произведениях различной жанровой и этнической принадлежности, однако христианские имена, равно как и имена святых в соответствующих произведениях, несомненно выглядят поздним признаком, и поэтому им не следует придавать особого значения.

Многие ученые воспринимают эпические имена так же, как исторические реалии, и стремятся отыскать для песенных героев с этими именами «исторический прототип», которым может оказаться в принципе любое историческое лицо, чье имя совпадает с песенным героем. При этом не всегда подыскиваются, помимо имени, и сведения о каких-либо сходных деяниях «исторического прототипа», эти сведения могут подменяться домыслами и натяжками [33]. Живучее представление исторической школы о том, что народ [34] воспевал исключительно феодалов, при таких разысканиях служит руководящим правилом.

На наш взгляд, при оценке эпических имен нельзя игнорировать изменчивость их значений и не учитывать законов изменения собственных имен в славянских языках. Интересно, что именно в годы господства исторической школы в русской фольклористике некоторые ученые [35], знакомясь с письменными

33. До сих пор ходячим является представление, будто в былине «Добрыня и змей» отразилось крещение Руси, хотя сведения о роли какого-либо Добрыни в этом акте отсутствуют, а сюжет былины к крещению Руси отношения не имеет.

34. Даже ýжe — только дружина, «младшая дружина» (Р. С. Липец. Указ. соч.), скоморохи, бродячие слепцы-профессионалы и т. п.

35. Л. Балов. К вопросу о древнерусских некалендарных именах. ЭО, 1893, кн. XVIII; он же. О древнерусских «некалендарных» именах. ЖС, 1901, вып. 3-4; Г. Г. Гинкен. Древнейшие русские двуосновные личные имена и их уменьшительные. ЖС, 1893, вып. 4; А. И. Соболевский. Заметки о собственных именах в великорусских былинах. ЖС, 1890, вып. 2; А. И. Соколов. Русские имена и прозвища в XVII в. «Известия ОАИЭ при Казанском университете», т. IX, вып. I. Казань, 1891; Н. М. Тупиков. Словарь древнерусских личных собственных имен. «Записки отделения русской и славянской археологии Русского археологического общества», т. VI. СПб., 1903; [Н. Н. Харузин] Н. X. К вопросу о древнерусских «некалендарных» именах. ЭО, 1893, кн. XVI; он же. Несколько слов к вопросу об употреблении некалендарных имен наряду с церковными. ЭО, 1893, кн. XIX; он же. К вопросу о некалендарных именах. I. Русские некалендарные имена в Воронежских десятнях 1621—22 и 1632 гг. ЭО, 1894, кн. XXI; Я. Чечулин. Личные имена в писцовых книгах XVI в., не встречающиеся в православных святцах. «Библиограф». СПб., 1890, № 7-8. Еще раньше ценную сводку славянских собственных имен опубликовал М. Я. Морошкин в книге «Славянский именослов или собрание славянских личных имен в алфавитном порядке» (СПб., 1867).

31

![]()

документами XV—XVII вв., обнаружили, что упоминавшиеся в них бояре, дворяне, стрельцы, казаки, купцы, посадские люди, крестьяне носили имена, совпадавшие с именами героев русских былин. Эти имена не фигурируют в православных святцах; помимо такого «некалендарного» имени человек носил и христианское имя. Было также замечено, что к концу XVII в. «некалендарные» имена превращаются в прозвища и совсем исчезают.

Это явление, вообще-то говоря, не было открытием, о нем знали и в XVIII в. [36], однако его не заметили или им пренебрегли фольклористы. К числу «некалендарных» имен, существовавших в XVI—XVII вв. на всей территории России, относились, например, следующие: Богатырь, Буслай (Буслав), Волга, Волк, Волынец, Дракон, Добрыня, Дунай, Душан, Дюк, Ермак, Залешанин, Казарин, Кобяк, Макоша, Мамай, Микула, Мурза, Муромец, Мурин, Ногай, Окул (Окула), Путята, Рахман (Рахманин, Рахманко), Салтык, Севрин (Севрюн, Севрюк, Шаврук), Селянин, Скуратко, Смородина, Собака, Сокол, Соловей, Сотко (Садошка), Суровец, Сухан (Суханка), Троян, Тороп (Торопец), Тугарин, Татарин, Хотен (Хотей, Хотко), Чернава, Чурило (Чур, Чура, Щур, Щурка), Щаплыга, Щелкан, Щепельник. Уже в конце XIX в. ученые отмечали наличие некоторых сходных имен у сербов, поляков (например, Добрыня) и других славян, что можно подтвердить некоторыми примерами из словаря болгарских собственных имен: Богослав, Будимир, Владимир, Вуко (и производные), Вукослав, Вълко (и производные), Добри (Добрина, Добрин, Добряна, Добрил и др.), Дуко (Дучо), Змейо, Куман (Коман), Сада (Садьо, Сатко, Сайо, Сайко), Светослав, Сенеслав (Сеслав), Сокол, Татар, Троян, Угрин (Угърче), Чура (Чурица, Чурка), Ярослав [37].

Подобные случаи бытования «эпических» имен с лингвистической точки зрения невозможно объяснить влиянием эпоса. Напротив, они попадали в эпос благодаря определенным своим значениям, носившим жизненный характер. Очевидно, что этим

36. В. В. Крестинин. Исторический опыт о сельском старинном домостроительстве Двинского народа в севере. СПб., 1785, стр. 8.

37. Г. Вайганд. Българските собствени имена. София, 1926. В числе общеславянских собственных имен, подтверждаемых письменными источниками, М. Я. Морошкиным приведены: Богуслав, Будимир, Владимир, Волк (и множество производных), Всеслав, Годин, Добри (и производные), Дунай и др.

32

![]()

именам присуща нарицательность, с обобщенным указанием на определенное качество (нравственное, физическое и т. п.), на родовую (шире — этническую) принадлежность, на звание или род занятий. Имя должно было соответствовать представлениям о человеке и наиболее сжато выражать их. Поэтому у многих народов, включая славян, был обычай несколько раз менять имя в течение жизни.

Помимо письменных источников XV—XVII вв., о нарицательном значении русских «эпических» имен свидетельствуют и географические названия, отразившие имена типа Добрыня [38], Чурила [39], Дунай, Святогор и др.

В связи с этим необходимо иначе отнестись и к «историческим прототипам» героев русских былин. С домонгольской Русью летописи связывают по крайней мере семь Добрынь: в сведениях по X в. упоминается несколько раз Добрыня, дядя Владимира I Святославича; по XI в.— Добрыня Рагуилович, воевода новгородский; по XII в.— новгородский посадник Добрыня, киевский боярин Добрынка и суздальский боярин Добрыня Долгий; па XIII в.— Добрыня Галичанин и Добрыня Ядрейкович, архиепископ новгородский. Выбор достаточно велик, диапазон времени — почти четыре столетия, и теоретически нельзя исключать никого из этих «прототипов» или сводить всех Добрынь к первому из них, как это часто делается. Былинный Добрыня может быть связан с эпохой Владимира лишь благодаря отдаленной перекличке песни «Женитьба князя Владимира» и летописного эпизода о полоцкой княжне Рогнеде; этот момент и будет нижней границей для былинного Добрыни, если не привлекать сопоставимые песни о сватовстве и выполнении свадебных задач, песни, обильно представленные у южных славян, и если полагать, что в древнерусской истории ни до, ни после эпизода с Рогнедой подобных событий не было и не могло быть. Отсюда нетрудно понять условность определения нижней границы эпического факта по «историческому прототипу». Такими прототипами для былинного Добрыни [40] опосредованно должны были быть многие и многие поколения людей, постепенно и по-разному обобщавших в эпосе свою практику путем создания этого образа.

Сказанное относится и к былинному князю Владимиру. Судя по летописям, в русской истории с X по XVI в. было около

38. 26 местных названий в 10 губерниях (А. И. Соболевский. Указ. соч., стр. 93—94).

39. 60 местных названий в 19 губерниях, включая Седлецкую (там же, стр. 195—196).

40. Кстати, сравним с ним Дубыню, Горыню и Усыню, помогающих сказочному герою пройти через предбрачные испытания.

33

![]()

40 князей, носивших это имя. Они владели разной величины уделами и княжествами, память о них была долгой или короткой, однако сомнительно, чтобы у народа каждый раз возникала потребность сложить в честь очередного Владимира особую песню. Только о трех из них долго хранилась память и в летописях: в XVI—XVII вв. еще встречаются упоминания о Владимире I, Владимире Мономахе и Владимире Ярославиче, новгородском князе (1020—1052 гг.). Естественно, что исследователи видят в X в. самую нижнюю границу для датировки былинного Владимира, ибо ранее X в. князья с таким именем неизвестны [41], а эпоха Владимира I с давних пор рисуется в романтической дымке, с ореолом идеализации, как символ русского единства и русской независимости. По свидетельству Д. С. Лихачева, «такой взгляд на Киев и на князя Владимира I Святославича является чрезвычайно распространенным взглядом для конца XIV—XV вв. Он проявляется в летописи, в политике, даже в живописи и архитектуре, подражающих формам и сюжетам домонгольской Руси» [42]. И далее Д. С. Лихачев пишет: «Представление о единстве Руси в эпосе, выражавшееся в идеализации Киева и ее князя Владимира, развивалось параллельно реальному объединению русского народа, собираемого властной рукой московского великого князя» [43]. Отсюда у Д. С. Лихачева следует убедительный вывод, что былины так называемого Владимирова цикла нужно связывать с эпохой образования централизованного Московского государства [44].

Былинный князь Владимир с его многозначным именем, конечно, обобщает русских властителей, независимо от их имени. В ,нем выражены народные представления и о том, каким должен быть правитель. Реальные представления о правителе и идеальные представления, в какой бы комбинации они ни представали в каждом данном тексте, невозможно возвести к эпохе Владимира I. Нужно было иметь большой исторический опыт, пережить и междоусобицы, и иго, чтобы сложились такие представления. Поэтому вполне правомерно датировать оформление былин Владимирова цикла по верхней границе, эпохой Московского государства, когда активное культивирование первых русских князей еще могло получить поэтический отклик в народе.

41. Хотя, если быть последовательным представителем исторической школы, такую возможность никак нельзя исключать.

42. Д. С. Лихачев. Указ. соч., стр. 49; см. также стр. 38—39.

43. Там же, стр. 50.

44. Он, правда, делает оговорку о возможности начала циклизации в XI в., но эта оговорка снимается его же собственной аргументацией.

34

![]()

Оформление цикла неизбежно сопровождалось какими-то. издержками и изменениями. Последний этап бытования «некалендарных» собственных имен явно не случайно совпал по времени с переменами в эпосе. «Некалендарные» имена уходили из жизни, но закреплялись в эпосе. По-видимому, в это время еще помнили „старую семантику имен и отождествляли определенное имя с определенным героем.

Большую работу по выявлению значений русских эпических имен проделала Т. Н. Кондратьева [45]. Особенно ценно, что она Прослеживает изменчивость семантики имен, связь значения имени с образом героя, который это имя носит. В ее книге постоянно подчеркивается нарицательный характер эпических имен, что вполне coглacyетcя с нашими наблюдениями. «Вечное стремление к обобщению» — вот, по ее мнению, тенденция в употреблении имен в эпосе; эта тенденция подтверждается и нарицательным характером эпических героев.

В пору оформления былин Владимирова цикла герои по-прежнему были нарицательными, однако уже, вероятно, произошло закрепление определенной роли за каждым героем, чье имя, как показывает Т. Н. Кондратьева, также было значимо для роли. Так, мать героя — обычно Мамельфа Тимофеевна, Василиса (ср. сказки)—жена героя, Настасья — жена, реже дочь или сестра героя, Владимир — князь [46], Апракса — жена князя, Запава Путятишна — племянница князя, Маринка — злодейка, колдунья и отравительница и т. д. Все русские богатыри наделены определенной ролью. В русле тенденции закрепления ролей за героем с определенным именем и как вершина этой тенденции выступает индивидуализация героев. Достаточно назвать Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича, как сразу отчетливо ощутится разница между ними и другими эпическими героями (Потык, Дунай, Василий Пьяница и др.), у которых выделены только функционально необходимые качества, нарицательные и перекликающиеся только с семантикой имени. Вряд ли поэтому выглядит случайным то, что об эпическом Илье Муромце первые сведения датируются XVI в., а о летописном Александре Поповиче, несмотря на усиленные разыскания Д. С. Лихачева, нет никаких упоминаний в древнейших списках до XV в. Былинный Алеша Попович резко отличается от летописного своей индивидуализацией и социальной характеристикой. Летописные известия об Александре Поповиче,

45. Т. Я. Кондратьева. Собственные имена в русском эпосе. Казань, 1967.

46. Функциональное назначение былинного Владимира удачно показано А. П. Скафтымовым в книге «Поэтика и генезис былин» (Саратов, 1924, стр. 112—118).

35

![]()

независимо от оценки их по источнику происхождения, рисуют стадиально более раннего, чем былинный, героя.

Последовательность смены типа героя — героя нарицательного, того же героя с определенной ролью, индивидуализированного героя — имеет большое значение для понимания эволюции эпических песен. Этой последовательностью обозначается постепенность выделения героя из коллектива, постепенность смены народных представлений о соотношении личности и коллектива. Но наряду с такой последовательностью существует и неразрывно с нею связанная, неизменно сохраняющаяся традиционная тенденция подчеркивать нарицательность героя. Собственно без нее немыслим фольклоризм произведений, ей подчиняются постоянные включения исторических имен в эпос, и даже на этапе отмирания эпоса замена героев с традиционными эпическими именами нарицательными богатырями, молодцами, казаками, девушками и др. обусловлена той же тенденцией. С нею связана и безоговорочная вера певцов в реальность эпических событий.

Индивидуализацию эпических героев, конечно, не следует преувеличивать. Она выражается главным образом в том, что герою приписывается не одна, а несколько эпических функций (деяний), ранее присущих различным героям. В этом и заключается смысл циклизации песен вокруг одного эпического героя. Многоплановость и индивидуализация такого героя, если пренебречь позднейшими мотивировками, целиком соткана из традиционных нитей; каждая из нитей — одноцветна, но все вместе они образуют многоцветную красочную картину. Последним пределом циклизации песен вокруг одного героя являются попытки певцов (а чаще — уже рассказчиков) свести в один текст все известные им произведения об этом герое [47].

Сходные явления обнаруживаются и в южнославянских эпосах. Там без труда можно найти множество героев со стандартным по своей этнической принадлежности набором имен. Эти герои — сугубо нарицательны, их подвигам свойствен оттенок будничности, повседневности, а не исключительности, но по

47. Так, в 1957 г. в дер. Пильмасозеро (Пудожский р-н, Карелия) автору этих строк довелось записать от Ф. А. Шабанова контаминацию в семь эпических сюжетов об Илье Муромце. В 1958 г. на Кенозере (Приозерный р-н, Архангельская обл.) обнаружилось, что три былины о Добрыне Никитиче ранее певшиеся там порознь, теперь поются как один текст. Естественно, что в контаминациях этого рода художественные достоинства каждого сюжета приносятся в жертву общей канве повествования. По подсчетам А. М. Астаховой, свыше 57% контаминаций приходится на былины об Илье Муромце и Добрыне Никитиче (А. М. Астахова. Русский былинный эпос на Севере. Петрозаводск, 1948, стр. 98).

36

![]()

содержанию их подвиги — те же, что и подвиги русских эпических героев, чаще, однако, наделенных определенной ролью или индивидуализированных. Например, Стоян, конкретный исторический прототип, которого мы безуспешно разыскивали бы в письменных источниках, между тем по своей популярности отнюдь не уступает «историческому» Марку Кралевичу. В обзоре А. Димитровой и М. Янакиева [48], судя по именному указателю, за именем Стояна закреплено 122 песенных сюжета: даже это число сюжетов по своему удельному весу выше в репертуаре одной южнославянской ветви (болгар, болгар-мусульман и македонцев), чем удельный вес 12 былин об Илье Муромце в русском репетуаре. Однако составители обзора занизили это число сюжетов. Если с именем Марка Кралевича они связали и песни, и прозу любой жанровой принадлежности, включая тексты, в которых Марко выступает не только в роли королевича (всего 265 номеров), то с именем Стояна они связали почти исключительно песни о разбойнике, хайдуте или воеводе. Любопытно, что даже при таком ограничении составители называют не более не менее, как 12 Стоянов, живших в диапазоне двух веков; с этими «историческими лицами» составители и предлагают связывать песни о Стояне [49]. В другом обзоре песен, судя по именному указателю, соотношение песен о Стояне и о Марке почти противоположно: из 2669 сюжетов с именем Стояна связывается 249 сюжетов песен любой жанровой принадлежности, с именем Марка — только 148 [50]. Песни о Стояне, пожалуй, никто не рискнет назвать циклом, так как имя его столь же конкретно, сколь конкретно, например, имя Ивана в русских сказках или шире — имя данного народа.

Нарицательность героев особенно заметна в болгарском эпосе. За исключением Марко Кралевича и Момчила, другие исторические имена местных феодалов (например, последних Шишмановцев) довольно редко и глухо упоминаются в произведениях, находящихся на эпической периферии. Это обстоятельство до сих пор служит для ряда ученых одним из поводов говорить о бедности болгарского эпоса, даже о его зависимости от сербохорватского эпоса. Аналогичное явление в других славянских эпосах при этом, естественно, игнорируется. В сербохорватском эпосе действительно больше «исторических» имен, однако

48. А. Димитрова, М. Янакиев. Предания за исторически лица в българските народни умотворения. «Известия на Семинара по славянска филология», кн. VIII, IX. София, 1948.

49. Там же, стр. 525.

50. «Преглед на българските народни песни». «Известия на Семинара по славянска филология», кн. V и VI. София, 1925—1929.

37

![]()

они обычно встречаются либо в поздних, и, как считают, книжных по своему происхождению песнях (о Неманичах, Косовской битве), либо присутствуют в произведениях, сюжеты которых («Построение Скадра» и многие другие) возникали явно раньше хронологической границы, определяемой по «историческому прототипу». К настоящему времени работа по идентификации южнославянских эпических героев с историческими личностями почти полностью прекратилась. Ученые, занимавшиеся ею, в один голос говорили о смещениях, анахронизмах и путанице в эпосе, совершенно не замечая, что за всеми этими «антиисторичными»явлениями в эпосе скрываются очень определенные закономерности: последовательная смена типа героя, связанное с нею изменение значения и функции эпических имен, привлечение исторического имени с целью подчеркнуть его обобщенную значимость и др. Учет эпических закономерностей совсем не исключает полезность разыскания эпических имен в нефольклорных источниках. Напротив, именно с учетом законов эпоса и окажутся плодотворными подобные разыскания, поскольку они могут служить относительным хронологическим ориентиром, позволяющим уточнить последовательность возникновения эпических версий.

Помимо сугубо нарицательных героев, в южнославянских эпосах встречаются также и такие, за которыми певцы стремятся закрепить определенный сюжет или определенную версию сюжета. Например, за различными сюжетами об отношениях героя и его жены закрепляются имена: Момчил, Груя, Банович Страхиня и др. Существует, как показывают исследователи [51], довольно большой набор постоянных эпических имен, связываемых с определенной ролью: мать героя — обычно Ефросима (Евросима); жена или сестра героя — Ангелина, Елица; корчмарка — Мара; девушка, прислуживающая на пиру юнаков,— Яна; султан (царь) — Мурад, Баязид или Сулейман; царь — Костадин; брат Марка Кралевича — Андреяш; неизменные соратники Марка Кралевича — Реля Крилатица (Реля Шестокрила), Янко Сибинянин и Янкула-воевода; племянник Марка Кралевича — дитя Груя; чужеземная девушка — Арватка, Айкуна и т. д. С. Матич отмечает, что в сербо-хорватском эпосе Йован — обычное имя юноши или мальчика, Павле — частое мужское имя с географическим эпитетом (Зећанин, Брђанин и др.), Михайло — имя чужого короля (болгарского, дубровницкого и др.), Сава — имя игумена или патриарха и т. д.

51. С. Матич. Указ. соч., стр. 187; Н. И. Кравцов. Сербский эпос и история, стр. 100.

38

![]()

Единой для всех южных славян является циклизация песен, связываемых с именем Марка Кралевича [52]. Судя по обзору А. Димитровой и М. Янакиева, из 1551 сюжета, посвященного «историческим лицам», с именем Марка Кралевича связывается, как упоминалось, 265 сюжетов песен любой жанровой принадлежности, сказок и преданий, или приблизительно 17% учтенного составителями репертуара. Правда, А. Димитрова и М. Янакиев смешивают такие понятия, как сюжет, версия и вариант, поэтому число действительных сюжетов о Марке Кралевиче ими завышено. Они также не различают определений, сопровождающих имя героя. Даже определения «кралевич» и «добър юнак», видимо, не для всех эпических песен можно признать взаимозаменяемыми. Цикл песен о Марке Кралевиче несомненно следовало бы ограничить определенными рамками, потому что в сюжетных песнях встречаются не только Марко-королевич или хотя бы Марко-юнак, а также Марко-возница и Марко-змей (!), Марко-мастер и Марко-разбойник, Марко-пастух и Марко-прасол и т. д. Очевидно, что не во всех случаях упоминание одного имени необходимо связывать с Марком-королевичем. Как и в отношении имен русских героев, всеобщая распространенность и нарицательность имени в данном случае послужила причиной для его проникновения в эпос. Совпадение с именем одного из последних славянских королей послужило поводом для закрепления за ним некоторых традиционных эпических песен (например, песни о захвате его жены Миной или Беле из Костура). Его роль турецкого вассала и двусмысленное положение в связи с этим дали толчок возникновению и новых песен [53]. Марко-королевич, конечно, должен был пройти все ступени развития эпического героя, прежде чем достигнуть последней стадии — индивидуализации. Однако при этом певцы стремились приписать любимому герою едва ли не все те эпические деяния, которые ранее связывались с иными героями. Образ Марка-королевича становился всеобъемлющим (отсюда и противоречивость его образа), универсальным и тем самым его индивидуальность во многих произведениях стала растворяться и исчезать. Чрезмерная циклизация песен приводит к отрицанию индивидуализации героя, к превращению его снова в нарицательного, наподобие Ивана, Стояна, Добри и других, единое конкретное содержание имен которых — сам народ.

52. Из локальных циклов, пожалуй, наиболее выделяется только боснийский о Муйо. Другие местные циклы, связываемые учеными с одним героем, например Момчилом, по существу ими не выглядят.

53. Например, «Марко пьет вино в рамазан», «Марко и три цепи пленников».

39

![]()

Серьезный методологический просчет ученых старых школ заключался как раз в том, что они при рассмотрении южнославянских эпосов ориентировались на цикл о Марке Кралевиче, не обращая внимания на такие же песни без упоминания этого имени. Нарицательные герои для них по существу были вне- или антиисторичными и потому не заслуживали доверия. С нашей же точки зрения, упоминание Марка Кралевича в песнях, чьи версии известны и без этого имени, а параллели к которым обнаруживаются у восточных славян, является поздним признаком. Любопытно, что начало циклизации песен о Марке Кралевиче, если судить по свидетельствам XVI в., по времени приблизительно совпадает с письменными упоминаниями об Илье Муромце и Александре Поповиче, упоминаниями, которые выше были объяснены тоже как начало аналогичного процесса. Это в свою очередь позволяет допускать, что в некоторой своей части эпосы южных и восточных славян в то время развивались одинаково и довольно равномерно.

5. Эпические центры и эпическая иерархия

В славянских эпосах отсутствуют общие эпические центры. У русских таким центром бывает преимущественно Киев, внешний эпический центр по отношению к районам бытования эпоса. У южных славян нетрудно выявить множество эпических центров, из которых предпочтение отдается все же Цариграду (Стамбул), Будиму (Буда) [54], Валахии, Солуни (Салоники), Косову полю и Прилепу. Все они, кроме Прилепа, несомненно также внешние эпические центры для всех районов бытования южнославянских эпосов. Появление же Прилепа в качестве эпического центра, кстати тоже внешнего по отношению к другим южнославянским районам, кроме Македонии, легко объясняется тем, что он был владением Марка Кралевича, ставшего популярнейшей фигурой в эпосе южных славян. Отличие Прилепа от Киева весьма существенно: район Киева известен науке только как внешний эпический центр, тогда как Прилеп вместе с тем известен и как важный район бытования эпоса. У украинцев скорее подразумевается, нежели реально присутствует в эпосе, Запорожская Сечь, опять-таки внешний эпический центр по отношению

54. Впрочем, К. Пенушлиски сообщает, что, по народным преданиям (они, к сожалению, не приведены), Будим-град якобы находился на левом берегу р. Брегалницы в Беровском районе Македонии (К. Пенушлиски. Современата состојба на македонската епска традиција. «Реферати на македонските слависти за VI Мегународен славистички конгресс во Прага». Скопје, 1968, стр. 108).

40

![]()

к существовавшей украинской этнографической территории. У западных славян при их скромном сюжетном репертуаре и очевидном отсутствии больших сюжетных песен не существует и эпического центра. В прозаических произведениях о знаменитых разбойниках — у словаков о Яношике, у западных украинцев о Довбуше — иногда упоминается Вена.

Попытку М. Г. Халанского [55] сблизить русский былинный Леденец (Веденец) с южнославянским эпическим Легян (Леджан) — городом и таким образом обнаружить общий эпический центр можно оценить лишь как очень сомнительную. Дело даже не в том, что существовали попытки других ученых связать Легян-город с южнославянской действительностью и локализовать его в Македонии [56]. Здесь опять-таки речь должна идти о понимании историзма эпоса, его изменчивости и его обусловленности историей народа.

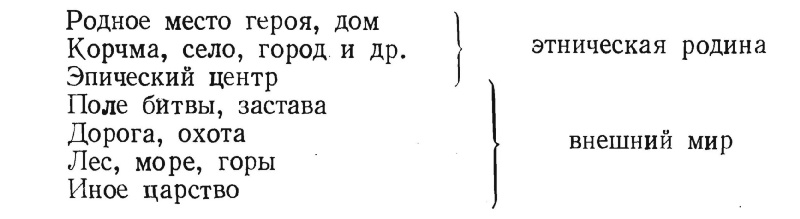

Зная одно только место эпического действия, можно догадаться, какие эпические события могут быть с ним связаны. Эпических мест действия сравнительно немного:

С домом связываются не только представления о месте рождения героя. У южных славян этнический противник очень часто нападает именно на дом героя [57]; если герой индивидуализированный, то с этим обязательно связан его первый подвиг. С домом связываются многочисленные истории о нарушениях народных норм быта (баллады). В доме южнославянский герой получает известие о похвальбе какого-то этнического противника, приглашение на свадьбу, просьбу о помощи, приказ царя (султана).

55. М. Г. Халанский. О некоторых географических названиях в русском и южнославянском героическом эпосе. РФВ, 1901, № 1-2. Ср.: Т. Н. Кондратьева. Указ. соч., стр. 191—193.

56. А. П. Стоилов. Леген-град в югославянската народна поезия. «Периодическо списание на Бълг. книжовно дружество в София», т. XIV. София, 1904; Ж. Младеновић. Топографски елементе народне песме «Женидба Душанова». «Трећи конгресс фолклориста Југославије у Црной Гори». Цетиње, 1958.

57. Ср. немногие русские произведения типа «Князь Роман и Марья Юрьевна», «Девушка пытается укрыться от крымского хана».

41

![]()

Из дома южнославянский герой выезжает на поиски сестры или брата. Наконец, в доме герой рассказывает матери о событии, приключившемся с ним во внешнем мире.

Родное место героя, дом — на наш взгляд, конечно, первичное представление о своей этнической родине. У героев был дом и тогда, когда еще не возникла государственность. Затем это первичное представление о своей этнической родине стало лишь частичкой более широких представлений. Чем шире представления об этнической родине, тем больше мест действия могло с нею отождествляться или ее составлять: дом, праздник (собор, игрища, хоровод), село, река (источник, где берут воду), корчма (кабак), церковь, монастырь, город, царство.

В эпосе мы не видим — за исключением дома — таких мест действия, которые можно было бы связывать со всеми типами этнических общностей (род, племя и т. д.). С возникновением государственности дом утрачивает значение места, откуда исходили или где происходили эпические события. Его место занимают эпические центры, олицетворение этнической родины или место, где решается ее судьба. Поэтому бессмысленно искать в славянских эпосах общие эпические центры, ибо представление о них еще не могло сложиться в эпоху крупных миграций славян I тысячелетия н. э.

В южнославянских сюжетных песнях эпическое событие нередко привязывается к местам, очень близким или родным для певца. Эта постоянная тенденция несомненно ведет свое происхождение от представлений, отождествлявших этническую родину с родным местом. Ее никак нельзя считать только поздней, она вполне сопоставима и связана со стремлением воспеть нарицательного героя и его повседневный, обыденный подвиг.

Но наряду с нею отчетливо замечается по песням выделение некоторого множества эпических центров. Судя по их названиям и по эпическим событиям, которые с ними связываются, верхняя граница появления множества эпических центров — средневековье, эпоха феодальной раздробленности. По отношению к дому героя и местам бытования эпоса эпические центры, как правило, внешние, чем и подчеркивается поздний момент их включения. Но они могут быть внутренними, своими этническими по отношению к окружающему, мифическому или историческому внешнему миру. Эпический центр, следовательно, двойствен по своему значению. Из числа эпических центров традиция производит постепенный отбор, появляются постоянные, устойчивые эпические центры. Некоторым из них придается постоянное значение. Так, Косово поле стало устойчивым местом действия, где на фоне только одной эпической битвы сербов и турок

42

![]()

решалась судьба государства и личные судьбы многих героев. Прилеп, столица Марка Кралевича, стал родным его местом, к которому оказалось удобным привязать все возможные песни, начинающиеся с выезда героя из родного гнезда.

Унификацию эпических центров нельзя не соотнести с образованием централизованного государства. В русском эпосе четко выделяются два неизменных эпических центра — Киев с князем Владимиром и «каменна» Москва с царем Иваном Васильевичем. Интересно, что встречаются былины, где упоминаются оба эти центра как одно исходное место действия; имеются и случаи перестановок, когда в Киеве правит Иван Васильевич, а в Москве — князь Владимир. Серьезная работа по выявлению связей всех былинных сюжетов с этими эпическими центрами еще не проводилась, поэтому сейчас рано говорить о хронологической соотносимости этих центров. Впрочем, большинство ученых априорно считает Киев более ранним эпическим центром; случаи же одновременного упоминания центров и их перестановки ими истолковываются как позднее искажение.

В южнославянских эпосах даже в условиях централизации Турецкой империи также определилось направление к унификации эпических центров, к частому употреблению в качестве центра Цариграда (Стамбула), однако оно не успело возобладать. Одну из причин не совершившейся унификации, по-видимому, можно видеть в неодинаковом положении славянских земель по отношению к столице турецкой империи: Стамбул значительно чаще используется как эпический центр в песнях болгар, а также боснийцев по сравнению с черногорцами, хорватами и др. Немаловажная причина этого заключалась также, вероятно, в характере очень многих песен, которые по своему уровню просто не могли быть приспособлены к унификации (ср. «новгородские» былины).

Итак, эпический центр при всех его значениях — последняя ступенька представления об этнической родине и первая — о внешнем мире. Это действительно так, если абстрагироваться и забыть о том, что до возникновения государственности считалось внешним миром. Его, очевидно, составляли лес, вода, горы, поле (степь), небо. В каждой части внешнего мира жили свои мифические или реальные обитатели. Русские герои в любой части внешнего мира встречаются обычно уже с реальными этническими противниками, тогда как южнославянским героям удается встретиться в очень определенных местах (лес, вода, горы) со змеями и вилами. Больше того, змеи, вилы и другие мифические существа частенько посещают и дома героев; они становятся любовниками или женами, подают советы, предостерегают,

43

![]()

делают предсказания. Отголоски подобных отношений слышатся едва уловимо в очень немногих русских былинах.

Славянские эпосы не сохранили какие-либо переходные ступеньки, предшествующие понятию об ином царстве. Представление об ином царстве несомненно — развитие более ранних представлений о реальном внешнем мире. Иные царства в эпосах явно поздние: у русских — Литва, Индейское царство, орда, Казань и др.; у южных славян — Будим, Валахия, Леген-город, Немецкая земля, Арапская земля, Латинское царство, Мисир-город и др. Иные царства — у русских очень редко, у южных славян чаще — также могут быть центрами эпических событий, однако всегда в противопоставлении с эпической родиной. Любопытно, что для татар или турок в текстах, описывающих их нашествия, и в эпосе, подобно письменным памятникам, по существу не показывается их царство. В болгарских песнях об угоне пленников иногда даже употребляется выражение «турска земя незнайна».

В неразрывной связи с формированием эпических центров стоит и возникновение эпической иерархии героев. Русская эпическая иерархия общеизвестна: князь Владимир (царь Иван Васильевич), статисты — «князья да бояре кособрюхие», деятели — сильные могучие богатыри. Состав иерархии меняется лишь за счет включения в перечень других статистов: гостей торговых, крестьян и др. В эпических песнях, где не упоминаются Киев или Москва, эта иерархия отсутствует. Если принять русскую эпическую иерархию за эталон и обратиться к южнославянскому материалу, то там также можно обнаружить сходные иерархии: одна из них связывается с царем Лазарем и Косовом полем, другая — с царем или султаном, правящим в Цариграде (Стамбуле). Поздний характер этих «государственных» иерархий очевиден.

Наряду с ними у южных славян существует и другой тип эпической иерархии, выделяющийся в циклах о Марке Кралевиче и Муйо, а также во многих отдельных песнях. Место эпического владетеля в этом случае занимает хозяин дома (обычно герой цикла), у него собираются гости (юнаки, князья, короли), они получают какое-то известие или требуют от хозяина доставить им на пир свежую рыбу (пенистое вино и др.), спорят об заклад или принимают какие-то решения, и отсюда начинается очередное эпическое повествование. Собравшиеся в доме хозяина не являются только статистами, которым уготовано резонерствовать, поддакивать, молчать или изображать испуг. Они обычно деятели, действующие лица, но каждому из них, помимо равного участия в завязке, назначена такая роль лишь в определенном

44

![]()

сюжете. Эту эпическую иерархию можно назвать богатырской.

Наконец, в южнославянских песнях нередко имеется только зародышевое подобие второго типа иерархии. Например: мать советует сыну не хвалиться своим конем перед турками; сын, естественно, нарушает запрет и хвалится в кофейне (торговых рядах, городе). Или: на пиру в гостях у родственников герой получает известие о чем-то, случившемся дома.

Таким образом, на южнославянском материале можно проследить последовательность возникновения эпической иерархии типа русской. Вместе с тем примечательно, что южнославянская «государственная» иерархия, в отличие от русской, не занимает центрального положения в эпосе.

Важно также отметить, что у южных славян юнаки нередко обладают и функцией феодального владетеля, что не характерно для русских богатырей, у которых неизменно подчеркивается их неродовитость, их положение «служилых людей» при дворе князя Владимира. Отдельные исключения из этого правила — Дюк Степанович, Чурила Пленкович, Соловей Будимирович — лишь подтверждают его. Вместе с тем они позволяют предполагать, что и русские эпические герои некогда могли наделяться функцией феодального владетеля [58].

Характеризуя черты феодализма в южнославянских эпосах, исследователи, пожалуй, единодушно склонялись к тому, чтобы датировать их появление в песнях по крайней мере временем первых турецких завоеваний на Балканах. Не было смысла, писал С. Матич, создавать после падения славянских государств песни во славу и хвалу погибшим, разбежавшимся, поянычаренным или постригшимся феодалам [59]. В данном случае логика С. Матича, придерживающегося теории придворного происхождения эпоса, как это ни странно на первый взгляд, совпадает с нашим мнением. Правда, в наделении героев функцией феодала мы видим лишь обусловленное феодализмом идеализирование. Совпадение же нашего мнения с С. Матичем и другими учеными этого направления вызвано применением нашего принципа датировать явление по верхней его границе. Вместе с тем никак нельзя исключать, что какие-то черты турецкого феодализма или феодализма Венгрии, Австрии и других соседних стран могли получить своеобразное преломление у певцов и

58. Ср. некоторые былины, не входящие во Владимиров цикл, а также баллады и другие (свадебные, обрядовые) песни, где герои часто называются князьями и княгинями; ср. также сказки с упоминанием Ивана-царевича.

59. С. Матич. Указ. соч., стр. 232.

45

![]()

быть отраженными в южнославянских эпосах как феодализм отечественный и идеализированный. Насколько известно, южнославянские эпосы в этом отношении не подвергались серьезной проверке, а ее, конечно, было бы очень полезно провести с помощью историков. И тогда общепризнанную верхнюю границу черт феодализма в южнославянских эпосах, возможно, пришлось бы считать как промежуточную или даже как самую нижнюю.

Что касается русских героев, играющих роль «служилых людей», то в соответствии с нашим принципом их оформление относится к эпохе московских великих князей и царей. Отсюда следует, что эти русские эпические герои — более поздние, чем южнославянские юнаки, совершенно независимые или полузависимые в своих поступках и деяниях от государей. Это — естественный вывод при наличном уровне изучения исторических реалий в эпосе.

6. Типические (общие) места

Широко известно, что русский эпос отличается торжественностью, красочностью, величавостью, пышностью описаний, в связи с чем крайне высок удельный вес так называемых общих мест, которыми певцы свободно оперировали в рамках всего своего сюжетного репертуара. По подсчетам П. Д. Ухова, типические места составляют от 20 до 80% всего текста былин [60]. С. К. Шамбинаго (1913 г.), В. Ф. Ржига (1933 г.) и А. В. Позднеев (1964 г.) отмечали рост удельного веса типических мест, сравнивая записи XVIII, середины XIX и начала XX в. Их наблюдения самым непосредственным образом увязываются с описанной А. П. Евгеньевой тенденцией возрастания числа определений (эпитетов) в былинах [61].

Менее известно, что в южнославянских эпосах поразительна, условно говоря, сухость описания. Торжественность, красочность, частое использование общих мест характерны либо для произведений, поздних по своему происхождению, либо для поздних версий эпических песен. В южнославянских эпосах, как представляется, внимание всецело или преимущественно сосредоточено на действии. Этим, по всей вероятности, в значительной мере объясняются сухость и лаконизм описания, невысокий удельный вес общих мест в составе большинства произведений.

60. Правда, эти цифры требуют уточнений, так как П. Д. Ухов весьма широко пользовался понятием «общее место» и не делал попыток связать удельный вес типических мест со временем записи текстов.

61. А. П. Евгеньева. Очерки по языку русской устной поэзии в записях XVII—XX вв. М.—Л., 1963, стр. 314—338.

46

![]()

Южнославянские певцы как бы торопятся выпроводить эпического героя за ворота его дома или из палат султана, где герою дают поручение; их как будто бы больше, чем русских сказителей, интересуют встречи и поединки героя.

Этим нашим утверждениям не противоречат высказывания многих ученых относительно утилитарности описаний в эпосе.

A. П. Скафтымов совершенно справедливо отмечал, что «былина описывает лишь тогда, когда описание вызвано прямой направленностью рассказа, когда описание нужно непосредственно по самому существу той конкретной задачи, которую ставит себе данный сюжет. Поэтому ее описания всегда относятся прямо к главным лицам рассказа и захватывают непременно только те черты, которые ближайшим образом ведут сюжет» [62]. Несколько сходных замечаний об описаниях в сербо-хорватском эпосе было высказано Н. И. Кравцовым [63]. По существу повторением констатаций А. П. Скафтымова выглядит и мнение B. Я. Проппа [64].

Русские и южнославянские певцы, очевидно, обладали разной мерой понимания необходимости описаний. Видимо, эта мера менялась с течением времени. Идеализация героя, подчеркивание исключительности его эпических деяний сопровождались и идеализацией его атрибутов, предметно-бытовой обстановки, каждого, даже самого незначительного движения героя. Отсюда рост удельного веса и числа типических мест, поскольку лишь с их помощью певец мог выразить торжественность, красочность и героизм исключительных событий. Это также означает, что типические места, подобно другим элементам эпоса и самим песням, тоже менялись с течением времени [65].

Допуская, что типические места — по крайней мере отчасти — являются специфическими образованиями, свойственными для однопорядковых эпосов или эпосов родственных народов, мы решили выявить, какие же именно типические места можно считать общими для славянских эпосов. В качестве источников избраны, с одной стороны, сборники Верковича и братьев Миладиновых и, с другой стороны, сборники Кирши Данилова и Рыбникова. Это — первые записи крупных серий песен различной

62. А. П. Скафтымов. Указ. соч., стр. 90.

63. «Сербский эпос». Редакция, исследование и комментарии Н. Кравцова. Переводы Н. Берга, Н. Гальковского и Н. Кравцова. М., 1933, стр. 134, 148.

64. В. Я. Пропп. Фольклор и действительность. РЛ, 1963, № 3, стр. 66—67.

65. Обзор литературы и характеристику позиций исследователей в отношении типических мест см. в нашей статье «Сходные описания в славянских эпических песнях и их значение» (сб. «Славянский и балканский фольклор» М., 1971).

47

![]()

жанровой принадлежности, сделанные на крайних полюсах расселения славян (Македония и Болгария, Заонежье и Урал), так что говорить о воздействии обеих эпических традиций друг на друга не приходится. В принципе можно взять и любые другие записи, лишь бы они были сделаны более или менее синхронно. Записи Рыбникова, Верковича и братьев Миладиновых сделаны почти одновременно. Сборник же Кирши Данилова, как известно, датируют второй половиной XVIII в., но в данном случае именно он по удельному весу сходных типических мест оказывается сопоставимым с южнославянскими записями.

К числу типических мест мы не стали относить такие части, эпических песен (например, похвальба перевернуть землю, мотив трех птиц у тела убитого), которые играют роль в сюжете, причем, как правило, в сюжетах однотипных произведений. Такие эпизоды в сопоставимых русских и южнославянских песнях по существу представляют собой тот род повторений, которые выходят за пределы определенных текстов лишь на этапе отмирания этих текстов.

Мы не стали учитывать и некоторые типические формулы, хотя это и увеличило бы удельный вес общих мест в русском эпосе. Так, нами не учтено описание седлания коня. У южных славян это описание почти никогда не развертывается, само описание обычно служит моментом действия:

Го поседла седло шикосано,

Заузда го узда позлатена,

Престегна му дванаесет колана.

Оседлал его седлом с галунами,

Обуздал его уздой позолоченой,

Затянул его в двенадцать подпруг.

(Миладиновы, стр. 269)

Обычная формула седлания коня у болгар:

Оседла го сини седла

Сини седла копринени

Обезди го жълта юзда,

Жълта юзда позлатена,

Та пометна лява нога.

Дор пометна десна нога.

Кон отиде на срет земи [66].

Оседлал его синим седлом,

Синим седлом шелковым,

Обуздал его желтой уздой,

Желтой уздой позолоченой

И закинул левую ногу.

Пока закинул правую ногу,

Конь умчался на средину земли.

Если в песне упоминается мать, жена или сестра, что бывает очень часто, то именно им герой поручает оседлать своего

66. В. Стоин. Български народни песни от източна и западна Тракия. София, 1939, стр. 123 (далее — Стоин, 1939). В ряде случаев мы сочли полезным приводить контрольные примеры.

48

![]()

коня. Южнославянские примеры могут послужить благодатным материалом для того, чтобы проследить, как у русских певцов описание седлания коня из момента динамики действия превратилось в момент его замедления.

Аналогичен и поэтому не учтен случай с описанием истребления вражеского войска:

Едни турци со сабя исече,

Други турци со коня изгази,

Си напра'и кърви до колена.

Одних турок саблей порубил,

Других турок конем потоптал,

Очутился в крови по колена.

(Миладиновы, стр. 305)

Для русского эпоса столь краткое описание уничтожения множества врагов не характерно, хотя сопоставимые примеры и имеются. Обычно русский герой, как известно, пробивает в татарском войске целые улицы и переулки. У болгар же излюбленным эпическим приемом истребления множества врагов был другой:

Си искара остра сабя,

Се завърти лево, десно,

'сите ги е посечела,

Останал турчин войвода.

Выхватила острую саблю,

Завертелась налево, направо,

Всех их порубила,

Остался турок-воевода.

(Миладиновы, стр. 259)

Мы не стали также принимать во внимание описание поединка, когда герои ломают палицы, мечи (сабли), копья, сходят с коней и начинают бороться. Это описание как в русском, так и в болгарском эпосе, по нашему мнению, сохранило при некоторой своей типизированности динамичность, быструю смену действий.

Три сделанных нами исключения — описания как моменты динамики действия — представляют собой, вероятно, очень важный этап образования типических мест. Эти описания уже типизированы: 1) герой только седлает, взнуздывает и затягивает подпруги; 2) герой уничтожает множество врагов только тем, что их рубит и топчет конем; 3) судьба поединка решается только в рукопашной схватке, после того как сломано оружие. Но они вместе с тем показывают развитие действия, они — моменты фабулы, без которых эпический рассказ не может обойтись.

Отбирая типические места, мы обращали внимание прежде всего не на кратность их повторения, а на их сходство в русских и южнославянских текстах. После учета сходных типических

49

![]()

мест становится необходимостью и подсчет повторении,, и фиксация позиции типического места в каждом контексте. В результате получился следующий набор сходных типических мест.

1. Небесные светила на теле (или на одежде). В болгарских песнях женщина рожает ребенка:

На гръдите му е ясна месечина

А на главата му летно есно слънце

На груди у него ясный месяц,

А на голове — летнее ясное солнце,

(Миладиновы, стр. 261)

По просьбе героя:

Чини го господ иленче

Сос ясно слънце на чело,

Сос месечина на гърди,

Сос дребни звезди на снага.

Сделал его бог оленем

С ясным солнцем на челе,

С месяцем на груди,

С частыми звездами по телу.

(Веркович, болг. изд. 1966 г., стр. 351)

Наряд невесты:

Сънце беше облечена,

Месечина опасана,

Дробни дзвезди по рамена.

В солнце была одета,

Месяцем опоясана,

С частыми звездами на плечах.

(Миладиновы, стр. 408)

У молодицы одежда:

Ситни и́ звезди на поли,

Ясен и́ месец на рамо,

Ясно и́ слънце на пазва [67-69].

Частые звезды по подолу,

Ясный месяц на спине,

Ясное солнце на груди.

У болгар это типическое место при всей вариантности употребляется применительно к различным персонажам. Немотивированность его употребления достаточно заметна.

У русских это типическое место постоянно встречается во второй части былины «Женитьба князя Владимира». Когда Дунай (Дон) хочет стрелять в Настасью (Непру)-королевичну, она

67-69. В. Стоин. Народни песни от Тимок до Вита. София, 1928, стр. 196. (далее — Стоин, 1928). Сходно описано и цветное платье матери Дюка Степановича (Рыбников, т. II, стр. 214).

50

![]()

предупреждает его:

А несу тебе я сына любимого;

По колен-то ноженьки в серебре,

По локоть-то рученьки в золоте,

А по косицам будто звездушки,

А назади будто светел месяц,

А спереди будто солнышко.

(Рыбников, т. II, стр. 115) [70]

В других былинах такое описание нам не встретилось. Но оно иногда фигурирует в духовном стихе «Муки Егория»:

Молодой Егорей светло-храбрый,

По локоть руки в красном золоте,

По колена ноги в чистом серебре,

И во лбу солнце, в тылу месяц,

По косицам звезды перехожие [71].

Видоизменение описания можно показать на примере, взятом из белорусской свадебной песни, записанной К. Мошиньским:

Мати сына выряжала;

Месяцем его перевязала,

Звездочкой его застегнула,

Долею его закутала [72] ...

Наконец, это описание очень часто встречается в восточнославянских сказках: оно является обычным для характеристики необычного ребенка [73], им раскрываются тайные приметы царевны [74].

За исключением последнего случая немотивированность и, пожалуй, ненужность этого типического места для сюжета тоже очевидна. Вероятно, такое описание некогда имело атрибутивный смысл, забытый и южными, и восточными славянами. Отсюда его перенесения на различные персонажи, помимо чудесного ребенка, и его видоизменения.

70. Варианты типического места в пределах той же былины см.: Рыбников, т. I, стр. 77, 78, 286, 390, 391, 442; в других былинах: там же, т. I, стр. 106, 409.

71. «Сочинения П. И. Якушкина». СПб., 1884, стр. 481.

72. К. Moszyński. Kultura ludowa słowian, t. 2. Kultura duchowa, cz. 2. Warszawa, 1967, str. 661.

73. См., например, сказки типа «Царь Салтан» (Андреев, № 706).

74. См.: Андреев, № 850.

51

![]()

2. Железные лапти и посох. В пределах взятых сборников это описание встретилось только один раз:

Направи Стоян, Стояне,

Направ' железни цървули,

Още железна туяга,

Чи тръгнам Стоян да тръси,

Да тръси лика-прилика.

Сделал Стоян, Стоян,

Сделал железные лапти

И еще железный посох,

Да пошел Стоян искать,

Искать себе суженую.

(Миладиновы, стр. 106)

По существу этот мотив трудно назвать типическим местом, хотя он и звучит как формула невозможного: только когда герой износит железные башмаки и сотрет железный посох, он: достигнет цели. И вместе с тем он носит атрибутивный характер, в нем выражена трудная задача, после выполнения которой герой добьется желаемого. Это отчетливо видно в песне, где похищенная женщина просит змея отправить ее в гости к матери. В ответ на просьбу змей обувает жену в железные лапти и говорит:

Кога се съдерат, либе,

Железни опинки,

Тогава ще идеш, либе,

Когда износятся, жена,

Железные лапти,

Тогда пойдешь, жена,