15. По окраинам Греческого мира. К образу мирового дерева

В. Н. Топоров (Москва)

1. Образ мирового дерева у Аполлония Родосского в мифо-ритуальном контексте 186

II. О фулльском дубе («Житие Константина», XII) 199

Мировое дерево (arbor mundi) - весьма характерный и диагностически важный образ «мифопоэтического» сознания определенной эпохи. Он символизирует мир (нужно напомнить, что и человек нередко трактуется как образ мира - «мировой человек») в его цельно-единстве, которое обнаруживает себя и в актуальном состоянии мира (статический аспект) и в его становлении (динамический аспект в варианте творения), и принадлежит к т. н. «сильным фреквенталиям» в типологии культур (особенно, если говорить об образах, претендующих на универсальное значение). Вместе с тем образ мирового дерева выступает как достаточно четкий исторический и культурный индекс, что делает его во многих случаях надежным критерием при решении определенных вопросов, которые могут представить интерес и для собственно историка, и для исследователя культуры, и для специалиста в области древних космогоний, мифа и ритуала, «пред-науки» и «пред-философии».

В Восточном Средиземноморье следы образа мирового дерева и концепции, им «разыгрываемой», начинаются с рубежа IV и III тысячелетий до нашей эры. Они образуют достаточно четкий контраст с недавно открытыми неолитическими культурами Балкан и Малой Азии и - шире - Ближнего Востока, в которых символ мирового дерева отсутствует и можно говорить лишь о формировании отдельных элементов, которые позже найдут свое место в типичной схеме мирового дерева. Весьма существенно, что этот образ хорошо известен в древних индоевропейских традициях (индоиранской, хеттской, италийской, кельтской, фракийской, германской, балтийской, славянской и др.) и отражен как в словесных текстах, так и образцах изобразительного искусства (в частности, и в археологических материалах). Учитывая языковое единство носителей этих традиций и наличие особых текстов мирового дерева (или о нем), не возникает сомнений в возможности реконструкции для раннеиндоевропейской культурной традиции образа мирового дерева и частичной реконструкции элементов соответствующих текстов (первые опыты в этой области уже известны).

![]()

184

На этом «оптимистическом» фоне некоторой неожиданностью может оказаться отсутствие в такой древней и богатой источниками традиции, как древнегреческая, ярких, законченных и, главное, целостных воплощений образа мирового дерева, соответствующей концепции и достаточно определенных отражений того и другого в письменных текстах. Действительно, в древнегреческой культурной традиции этот образ не только не стал ведущим, но и не получил последовательного воплощения, по крайней мере в историческую эпоху, когда - достаточно рано - был избран другой путь, о котором можно судить по греческой мифологии и ритуалу, литературе и изобразительному искусству, философскому умозрению и типологии форм общественной жизни и т. п. Доминантой этого пути была установка на последовательное осуществление «антропоцентрического» принципа, который в определенных ситуациях не мог не входить в противоречие с установками, ориентированными на «космологически-природное», или, по меньшей мере, реализовал себя с низким коэффициентом полезного действия. Эта новая ориентация, в существеннейшей части определившая высшие достижения греческого творческого гения, не зачеркнула вовсе, но только оттеснила унаследованные из предыдущей эпохи концепции, образы и символы, иногда используя их для новых заданий и включая в новые культурные контексты. Поэтому наличие в греческой культуре довольно многочисленных пережитков комплекса мирового дерева, особенно в архаичных ее пластах, не может быть признано ни случайным, ни удивительным. Свидетельств того, что этот образ был известен грекам, сохранилось немало. При этом как особенно важное обстоятельство нужно отметить, что грекам, во всяком случае в крито-микенскую эпоху, была знакома и общая схема, центр которой обозначало мировое дерево в одном из его исторически известных вариантов (дуб, фиговое дерево, сосна, кипарис), и связь его с т. наз. «основным» мифом в том его варианте, где выступает Громовержец, поражающий своего Противника (ср. священный дуб, посвященный Зевсу в его святилище в Додоне). Этих двух фактов вполне достаточно для утверждения, что греки не просто знали отдельные элементы рассматриваемого комплекса, но знали и сам комплекс в его целостности и соотносили его с соответствующей ритуальной практикой и так или иначе связанным с нею мифом. Сам образ мирового дерева в этой ситуации выступал как символ центра «мирового» цельно-единства

![]()

185

(ср. известную гемму из Вафио, изображающую пальму в центре с двумя стоящими по ее сторонам львиноголовыми демонами, или образ фигового дерева и алтаря на пиксиде из Кносса и др. [1], причем он мог дублироваться столбом, двойным топором (λάβρυς) и т. п., а в более общем плане, колонной, вратами-порталом, статуей, вазой и др. (ср. ориентацию архитектурных ордеров на «древесную» топику, особенно коринфский ордер). Микенский культ дерева (столба), его филиации в более позднее время, как и независимые варианты этого же культа, отмеченные в разных частях Греции, наконец, многочисленные примеры «дендро-теических» связей, носящих священный характер (ср. дуб и Зевс, фиговое дерево и Деметра, виноградная лоза и Дионис, «плющевый» Дионис - Εὔιος), лаконский Дионис, почитавшийся в виде фигового дерева (связь участников иерогамии со священным деревом и т. п.), дают дополнительные основания настаивать на актуальности образа мирового дерева в истории развития древнегреческой культуры и на связи этого образа с сюжетом «основного» мифа, также знакомого грекам [2].

Этими примерами свидетельства знакомства греков с образом мирового дерева (хотя бы в несколько ослабленных его вариантах) не исчерпываются. Ниже предлагаются две заметки, цель которых - привлечь внимание еще к двум таким примерам, относящимся к числу наиболее убедительных. Эти примеры объединены рядом общих особенностей внутреннего и внешнего характера. Основная внутренняя особенность обоих примеров состоит в том, что образ мирового дерева дается в соответствующих источниках в призме ритуальной практики, которая, в свою очередь, с бблыпим или меньшим основанием отсылает к «основному» мифу и таким образом позволяет установить и реальный локус образа, отраженного в тексте. Из особенностей внешнего характера, в данном случае немаловажных, нужно отметить, что оба примера засвидетельствованы на далекой периферии греческого мира, и, строго говоря, ни один из них с безусловностью не может считаться именно греческим, а не каким-либо иным по своей этнокультурной и даже языковой принадлежности. Тем не менее оба эти примера стали известны благодаря греческому посредству, а в одном случае (первом) сообщаемое стало фактом греческой культуры - мифологии в ее литературной версии. Более того, никак нельзя отрицать возможности связи этих примеров с ритуальной практикой греческих переселенцев, удержавшейся или даже получившей новые стимулы для оживления в опыте туземной ритуальной традиции,

![]()

186

с которой эти переселенцы познакомились. Во всяком случае, нельзя исключить и той, достаточно хорошо известной, ситуации, при которой контакт с «чужой» традицией приводит к кристаллизации «своего», к его восполнению до ранее уже нарушенной целостности. Условием, облегчающим подобный процесс, могли быть как эллинизация местного населения, так и растворение греческого элемента в туземной этноязыковой стихии. И то и другое в истории греческой колонизации имело свое место, в частности, и в черноморских колониях греков. Именно они и существенны в связи с рассматриваемым здесь материалом. В первом случае речь пойдет о Восточном Причерноморье, его «колхидском» локусе, во втором - о Северном Причерноморье, точнее, о его «крымском» локусе.

I. Образ мирового дерева у Аполлония Родосского в мифо-ритуальном контексте [3].

В последнее время миф о золотом руне, висящем на вершине дуба, не раз привлекал к себе внимание исследователей в связи с греческо-восточными культурными контактами и/или параллелями - греко-картвельскими (литературу см. ниже) или греко-среднеазиатскими (памирскими) [4]. И в том и в другом случае основным источником оказывается знаменитая эпическая поэма Аполлония Родосского «Аргонавтика» (III в. до н.э.). В центре ее - морской поход аргонавтов в Колхиду в поисках золотого руна [5] и связанные с этим приключения. Этот миф наиболее полно, развернуто и синтетически представленный в поэме Аполлония Родосского, в этой конкретной форме и тем более в том суммарном варианте, который восстанавливается с учетом других данных по мифу о походе аргонавтов и даже ýже - о золотом руне, слишком обширен и сложен, чтобы видеть в нем нечто исходное или близкое к нему. Этот миф имеет свою предисторию и отражен в целом ряде источников, по которым можно судить об основных этапах формирования его. При этом необходимо помнить о том, что дошедшими до нас текстами источники мифа не исчерпываются: многое исчезло бесследно, кое о чем можно с известной вероятностью судить по дошедшим источникам [6]. Но и дошедшие до нашего времени (Гомер, Гесиод, «Наупактика» [Ναυπακτικὰ ἔπη], Пиндар, Симонид Аргосский, поэты VI-V вв. до н. э., историки, начиная с Геродота, логографы и географы [Страбон и др.], мифографы [Аполлодор] и др., включая сюда и архаические иконографические данные) [7]

![]()

187

источники нередко «сильно-зависимы» от других источников, не всегда известных, и во всяком случае, «частичны» и уж заведомо вторичны. Несомненно, что перед нами типичный монтаж из многих (нередко) и разных мотивов, представляющий собою результат целого ряда трансформаций и - нельзя исключать и этого - смены хронографических привязок всей этой аргонавтической истории [8]. Разумеется, это относится и к сочинению Аполлония Родосского, и тем не менее, именно в нем наиболее полно и, как выясняется по внетекстовым данным, наиболее адекватно представлен миф о золотом руне и его ключевой образ - дуб (варианта мирового дерева), на вершине которого находится и искомое золотое руно. Поэтому здесь уместно ограничиться версией этого мифа, засвидетельствованной Аполлонием, причем - в том, что относится к мотиву и образу дерева, - неоднократно.

Два таких фрагмента выделяются как наиболее авторитетные, информативные, имеющие установку на синтетизм. С достаточной степенью близости они повторяют описание дерева, на котором висит золотое руно, неусыпно охраняемое драконом. Оба фрагмента описывают и самое исходную ситуацию в сакральном центре, где развертывается действие, и само дерево как символический образ места сего, несущий основное смысловое задание мифа.

Первый фрагмент - II, 402-407 [9]:

... Κείνου νῆ’ ἐλάοντες ἐπὶ προχοὰς ποταμοῖο,

πύργους εἰσόψεσθε Κυταιέος Αἰήταο

ἄλσος τε σκιόειν Ἄρεος, τόθι κῶας ἐπ’ ἄκρης

πεπτάμενον φηγοῖο δράκων, τέρας αἰνὸν ἰδέσθαι,

ἀμφὶς ὀπιπεύει δεδοκημένος· οὐδὲ οἱ ἦμαρ,

οὐ κνέφας ἥδυμος ὕπνος ἀναιδέα δάμναται ὄσσε. [10]

Это описание принадлежит старцу Финею, которого Аполлон наделил даром прорицания - такого, что даже Зевесову волю святую | Смертным в своих прорицаньях Финей открывать не боялся! | Вот за это Зевес ниспослал ему вечную старость (II, 181-183). Финей, живший на побережье [11], напротив Вифинской земли, где жили тины (ἀντιπέρην γαίῃ θυνηίδι. Il, 177), сообщил эти сведения, предостерегши путешественников об опасности, указал им в точности последний участок пути - земля воинственных колхов и несколько далее ее - Китейская страна, устье Фасиса, текущего по Киркейской долине и впадающего в море (II, 397-403).

![]()

188

Указание было точным: когда аргонавты достигли устья Фасиса, перед ними открылась панорама, к которой они были уже подготовлены Финеем, и в центре ее находился священный дуб с золотым руном, известный уже из рассказа старца:

... По левую руку героев

Были высокий Кавказ и Эи град китеидский,

Поле далее шло Ареса и роща святая

Бога, где змей караулил руно и смотрел за ним зорко.

Там и висело руно на ветвях густолистого дуба

(II, 1266-1270) [12].

Само место, сакральное дерево, символизирующее центр, требовали совершения ритуала: это было понятно и грекам, не знавшим, однако, каков был в этом случае местный ритуал. Сам Ясон с золотой чашей в руках совершил ритуальное «медоструйное» возлияние, пролив в реку чистое вино, почтя тем самым Гею - Землю, богов этой страны и души умерших героев [13].

Второй фрагмент, посвященный дереву, наиболее обширен, подробен и (что особенно важно) важен в ритуально-мифологическом плане - IV, 118-129.

Ἐγγύθι δ’ αἰθαλόεντα πέλεν βωμοῖο Οέμεθλα,

ὅν ῥά ποτ’ Αἰολίδης Διὶ Φυξίω εἵσατο Φρίξος,

ῥέζων κεῖνο τέρας παγχρύσεον, ὥς οἱ ἔειπεν

Ἑρμείας πρόφρων ξυμβλήμενος. Ἔνθ’ ἄρα τούς γε

Ἄργου φραδμοσύνῃσιν ἀριστῆες μεθέηκαν,

Τὼ δὲ δι’ ἀτραπιτοῖο μεθ’ ἱερὸν ἄλσος ἵκοντο,

φηγὸν ἀπειρεσίην διζημένω ᾖ ἔπι κῶας

βέβλητο, νεφέλῃ ἐναλίγκιον ἥ τ’ ἀνιόντος

ἠελίου φλογερῇσιν ἐρεύθεται ἀκτίνεσσιν.

Αὐτὰρ ὁ ἀντικρὺ περιμήκεα τείνετο δειρὴν

ὀξὺς ἀυπνοισι προιδὼν ὄφις ὀφθαλμοῖσι

νισομένους [14].

Эти описания и описываемая в них исходная ситуация не оставляют сомнений: перед нами святилище, как бы уже готовое к совершению в нем ритуала: священная роща, огромный дуб с висящим на нем золотым руном, алтарь-жертвенник, змей, который сторожит руно на дубе, как бы отмечающем центр ритуального пространства и его главный символ.

![]()

189

Выделенность этого центра подчеркивается тем, что из него видно во все стороны (не смыкающий глаз змей отсылает к идее его все-зрения). Эта картина весьма близка к довольно распространенной схеме ритуального пространства (и особенно его центра), зафиксированной в разных традициях и обнаруживающей в себе черты универсальности. В этом контексте более информативными оказываются «культурные индексы этой схемы: именно они позволяют уточнить индивидуальный вариант этой общей схемы.

Прежде всего существенно, что святилище посвящено Зевсу Фиксию, т. е. одной из ипостасей Громовержца, и «зевсовым» в этом святилище является, прежде всего, дуб, священное дерево Громовержца вообще и, в частности, Зевса [15]. Геродот в своей «Истории» сообщает, что Ксерксу по его прибытии в Алос в Ахее было рассказано о святилище, посвященном другой ипостаси того же бога — Зевсу Лафистию (Ζεὺς Λαφύστιος, букв. - «пожирателю» ср. λαφύσσω) [16], в том же контексте, который присутствует и в «Аргонавтике»: Афамант, Ино, Фрике, его сын Китиссор, прибывший в Ахею из Эи в Колхиде, когда ахейцы собирались совершить там жертвенное заклание Афаманта, и сумевший спасти его (Herod., VII, 197, cp. VII, 193 с упоминанием Ясона с его спутниками, Арго, колхидской Эи). В истории аргонавтов тень Зевса возникает неоднократно и по разным поводам. Здесь однако, достаточно ограничиться одним примером - Фрикс, бежавший от преследований в Колхиду, приносит в жертву златорунного барана, чья шкура и висела на священном дубе. Тема Зевса имплицитно присутствует и в связи с фигурой Аргоса (Ἄργός), сына Фрикса и строителя корабля Арго. У него то же имя, что и у сына Зевса и Ниобы, легендарного царя Аргоса, и у стоглазого стража Аргуса (Ἄργος), приставленного ревнивой Герой к Ио (эта возлюбленная Зевса была превращена в телицу) и напоминающего своей функцией стража-охранителя и своим все-зрением змея у дуба с золотым руном, к которому по наказу Аргоса спешат Ясон и Медея (Arg. IV, 121-122). Связь Аргоса-царя с царством, названным по его имени, с правнуком Аргосом-Аргусом («по прозвищу всевидящий: у него были глаза по всему телу ... он ... убил быка..., а шкуру его надел на себя». Apollod, Bibl. II:I, 2 [17]; отсюда Аргус как персонификация многозвездного небесного свода: звезды - «глаза божества», с одной стороны, и зоркие стражи пространства, стран света, основных направлений в схеме мирового дерева, с другой; в первом случае актуализируется вертикальная доминанта мира [ср. всевидящее Солнце и Месяц наверху мирового дерева, по его сторонам],

![]()

190

во втором - горизонтальная [ср. одно из свойств сакрально отмеченного места - из него видно вдаль во все стороны]), несомненно, вовлекает в свой круг и Аргоса, сына Фрикса, и, следовательно, всю аргонавтическую тему. Более того, само имя Ἄργος, не говоря уж о носителях этого имени, еще раз отсылает к Зевсу, ср. ἀργικέραυνος как эпитет Зевса, букв. - ‘яркомолнийный’, т. е. ‘мечущий яркие молнии’ (Hom., Pind.), или ἀργής κεραυνός ‘яркая, сверкающая молния’ (Hom., Arph., Arst.) [18].

Еще одним из многих «культурных» индексов, конкретизирующих схему и бросающих луч света на ее интерпретацию, нужно считать древнее название Колхиды (Κολχίς) - Αἶα (Эа), с которым связано имя царя страны Ээта (Αἰήτας, -ης), а отчасти и обозначение его дочери Медеи как Αἰητίς. Как известно, Ээт был сыном Гелиоса-Солнца, а Медея - его внучкой. Есть достаточно реальная возможность связывать название страны Αἶα с названием вечнозеленого древа жизни (каковым был и священный дуб в этой стране), выступавшего как главный символ страны с центрообразующей функцией, т. е. как «сильный» вариант мирового дерева, связанный с Громовержцем. Таким образом, названия страны, ее царя, его дочери и его растительного символа, отмечающего ритуальный центр, кодируются одним и тем же языковым элементом и, следовательно, в некоем общем плане могут быть уподоблены друг другу или, осторожнее, характеризоваться некиим общим признаком. В этом отношении необходимо выяснить, что было первичным и, следовательно, производящим и что было вторичным и производным. Судя по всем имеющимся данным, позволяющим прийти к практически бесспорному выводу, и название страны Αἶα и имя ее царя (вероятно героя-жреца) Αἰήτης получили свое обозначение через наименование священного вечнозеленого дерева, выступавшего как образ вечной жизни («древо жизни»), бессмертия. Предполагаемое название этого дерева, объясняющее, в первую очередь, и название страны Эа - Αἶα имеет надежную индоевропейскую этимологию и может быть реконструировано в виде *ei-: *oi- (с аблаутными вариантами), расширяемое с помощью элементов -u̯o-, -ko-, -о-.

Этим способом кодируются названия ряда древесных пород - тис, ива, рябина, черемуха и др., характеризующихся большей частью красноватым оттенком древесины или ее пестротой (эта особенность придает и всему дереву некую отмеченность; корень *ei-: *oi- обозначает исходно красноватость, пестроту,

![]()

191

ср. др.-инд. éta- ’пестрый’, ‘переливающийся’ о цвете). В ряде традиций именно такие деревья выступают в качестве варианта мирового дерева, особенно если указанная их особенность сочетается с вечнозеленостью или каким-то другим признаком, отсылающим к присутствию жизненной силы (ср. тис, ива и др.). В наиболее чистом виде это общеиндоевропейское обозначение выступает в хеттск. ei̯a-, вечнозеленое дерево жизни («подобно тому, как дерево ei̯a вечно зеленеет..., так и царь и царица да будут зеленеющими (процветающими), и дела их также будут вечными» - KUB XIX 14 17 сл) [19], но оно же достаточно полно представлено и в других языках в связи с деревьями определенной породы, выбираемыми в разных традициях по-своему, в зависимости от природных условий, определяющих сферу распространения той или иной породы, чем и объясняется то обстоятельство, что реально и.-евр. *oi-: *ei- обозначает разные деревья, объединяемые лишь тем, что они первые в своей зоне и в силу этого выступают как локальные варианты мирового дерева. Ср. др.-греч. οἴη, ὄη, ὄα ‘рябина’, Sorbus (из *oiu̯a, ср. лат. uva ‘виноград’), арм. aigi ‘виноградная лоза’ , галльск. ivo (из *iu̯a), др.-ирл. ео, кимр. ywen, др.-в.-нем. iwa, др.-англ. iw, др.-исл. yr ‘тис’ (ср. др.-в.-нем. igo < *ei-ko-), лит. ievà, лтш. ieva ‘черемуха’, прусск. iuwis ‘тис’, русск ива ‘ива’, ст.- чеш. jívà ‘тис’, ‘козья ива’ и т. п. (Pokorny I, 297-298) [20].

Хеттские же материалы наиболее ценны и в том отношении, что они освещают роль дерева ei̯a- в ритуале, в частности, связанном с исчезающим и возвращающимся богом плодородия Телепинусом. Перед ним воздвигается мировое дерево GIŠei̯a -, на которое навешивают руно овцы или барана и кладут их жир [21]. В древнехеттских ритуалах шерсть-руно (ḫulana ) связывается нередко с Нижним миром и с его териоморфным символом змеей/змеем: ритуальные действия «связывания» и «развязывания» змеи совершаются на шерсти [22]. Мотив овечьего или бараньего жира вводит в игру еще один символ жизни, жизненной силы (жи-знь: жи-р: жи-ть). Жир, как и руно (златоцветное), тоже золотой, и он также используется в ритуале непосредственно в связи с руном и в контексте универсальной схемы, «ритуала жизни», определяемого его центральным образом - деревом жизни. Животный жир - один из интенсивнейших образов жизни и «жизненности», и поэтому он отмечен не только ритуально, но и сакрально. Знак этой сакральности - эпитет «золотой» (ср. «золотое руно», не говоря о том, что и наиболее универсальные образцы также иногда помечаются

![]()

192

этим эпитетом - золотое дерево с золотыми листьями и/или плодами, золотая гора, золотой столб, Catena aurea, золотой трон и т. п.). В других традициях (как, например, в ведийской) золотой жир преобразует золотой огонь - как небесный (Солнце), так и земной и водный [23]. Златоцветность жира (и руна), конечно, соотносится и с другим «жизненным» образом- символом - красным цветом крови, вещества жизни (эпитет «красный» также иногда выступает как сквозной в заговорах на остановление кровотечения) [24]. Завершением этой идеи жизни, жизненной силы, жизненного возрастания можно считать идею вечности, соотносимую с целым пространства-времени - миром-годом, воплощаемым как раз (и во всей полноте) образом мирового дерева, в котором органически сочетаются две идеи бесконечно усиленной жизни - вечная юность и вечное возрождение, на которых и была оформлена идея «вечности» в индоевропейском - циклического перехода-передачи от одной жизни к другой [25]. В этом контексте весьма показательно, что и понятия вечности и юности (вечной юности) кодируются, скорее всего, тем же самым языковым элементом, что и обозначение мирового (вечнозеленого и периодически обновляющегося) дерева, а именно - и.-евр.*ei̯u / *ai̯u - (cp. *ei-u̯- применительно к вечнозеленому дереву, хеттск. ei̯a-, слав. *iva, лит. ievà < *ei-u̯ - и т.п.), ср. др.-инд. ayu- ‘жизненная сила’, ayus, авест ayu- ‘длительность жизни’, yuš, yavaeji- ‘вечноживущий’, др.-греч. αἰών ‘век’, ‘жизнь’, ‘поколение’, кипр. υφαις ζαν (= διὰ βίου), ἀεί (гомер. αἰει) ‘всегда’, лат. aevum ‘век’, ‘вечность’, готск. aiwus ‘время’, ‘вечность’, ‘мир’ и т. п. (Pokorny I, 17-18), но и лат. juvenis ‘молодой’, ‘полный сил’, вед. yáviṣṭha- ‘самый молодой’, слав. *junъ и т. п.

Сугубая отмеченность такого ритуала, совершаемого около дерева, выдающегося среди других и прообразующего мировое дерево как знак сакрального центра, отчетливо выступает в обширном круге заговоров, прежде всего восточнославянских (см. ниже), и дает, кажется, возможность представить и историю аргонавтов, особенно в ее архаических версиях, как своего рода чудовищно разросшуюся амплификацию заговорной схемы (точнее, как расширение некоего ядра, совпадающего со схемой заговора соответствующего типа). Действительно, в центре «Аргонавтики» и «разыгрываемого» в ней мифа (по сути дела, целой последовательности их), в основе всей композиции - изображение пути к некоему парадоксальному «экс-центрическому» центру, находящемуся в самом конце пути и

![]()

193

отмеченному нахождением в нем священного символа в виде образа мирового дерева. Совершив жертвоприношение у этого дерева, здесь можно обрести здоровье, плодородие, богатство, самое жизнь (и не просто получить как нечто факультативное, избыточное, сверх уже имеющегося, но и вернуть это себе, как возвращают себе в соответствующих заговорах здоровье, жизненную силу, богатство; идея похода аргонавтов состояла, кстати, не в том, чтобы получить некий прибыток, а в том, чтобы вернуть утраченное - похищенное Фриксом, и тем самым ликвидировать засуху, неурожай, голод, поразившие Орхомен, когда Нефела покинула город, ср. уже упоминавшийся хеттский миф об исчезновении Телепинуса и сходных последствиях этого) [26].

Подобная схема широко и полно представлена в русских заговорах, прежде всего, от руды и крови, а также от ужаления змеи [27] (сам повод для актуализации этой схемы нужно признать многозначительным). В этих заговорах воспроизводится путь из «своего» центра к сакральному центру «на краю», у некоего предела, на море окияне, на острове Буяне, и сама структура святилища, столь напоминающего описанное в «Аргонавтике», ср. На чистом поле чистый камень, на чистом камне дуб кряковистый, под тем дубом сидит твердая красная девица, самоцветные шелки мотает, рану зашивает, руду унимает (Майков № 148: иногда вместо девицы - Пресвятая Дева, Богородица, ср. 149); - На море, на острове лежит куча елового дору, в этом во дору лежит руно черного барана, в этом руне свито гнездо, в этом гнезде лежит змея шкуропея. Матушка змея шкуропея, вынь свой ярый яд из костей,... из горючей крови (№ 147) и т. п. [28]. В этом контексте существен в связи с «аргонавтическим» мифом и мотив острова на море в русских заговорах [29].

В сакральных центрах, подобных «колхидскому» и русскому заговорному, по идее, совершается то экстремальное действие, которое только и может сделать почти невероятное - восстановить жизнь и жизненную силу в увеличенном объеме через жертвоприношение, в котором сочетаются два предельно противопоставленных начала - максимальная жестокость и слабость, нежность, безобидность, беззащитность, против которой эта жестокость, причиняющая смерть, направлена и символом которой обычно выступает ягненок или, в более огрубленном варианте - овца или баран [30]. Несомненно, что золотое руно мифа, как и руно, шерсть, шкура ритуала, отсылают к идее жертвоприношения, каким он видится через образ жертвы.

![]()

194

Поэтому уместно здесь сделать несколько замечаний в связи с отражением ритуальной идеи святилища в Эа.

В рамках схемы мирового дерева овечье руно на вершине дуба образует своего рода границу между Небом и Землей, тот фильтр, через который должна пройти божественная благость, прежде чем она достигнет заказчика ритуала, как бы освободившись от «нечистых» элементов наказания, гнева, злобы. Не исключено, что этой детали мифа в предлагаемом здесь понимании отвечает некая конкретная ритуальная реальность в виде соответствующего предмета. И если это так, то руно (κῶας) овцы-барана на вершине дуба в святилище страны Эа может оказаться изофункциональным ведийской ритуальной цедилке ávya pavitra, сделанной из овечьей (ávya) шкуры, очищающей изливающуюся сверху струю небесного Сомы [31]. «Субстратом» этого мифо-ритуального процеживания могут быть вполне реальные действия, особенно распространенные и существенные в «колхидских» условиях. Речь идет о собирании соанами (видимо, сванами, локализуемыми в этих местах или вблизи их) золота с помощью косматых овечьих шкур и промывании их водой, в результате чего золото отделялось от всего остального (такое руно было поистине золотым) [32]. Другим богатством обитателей этих мест было вино, а специальностью - виноделие, также предполагавшее операцию процеживания, отделения вина от отстоя, ускоренной ферментации.

Бесспорный интерес представляет вопрос о происхождении названия руна κῶας, относимого как к золотому руну, так и вообще к овечьей шкуре, овчине. Последний и лучший этимологический словарь древнегреческого языка, отвергая прежние варианты объяснения [33], безрадостно констатирует - Inconnue (Chantraine 604). Однако недавно была предложена новая оригинальная этимология. Выдвинувшие ее авторы, исходя из того, что κῶας «не находит объяснения на индоевропейской почве [...] и должно считаться иноязычным заимствованием», считают, что греческое слово, восстанавливаемое в форме *kowa-/o- (cp. микен. ko-wo), может быть заимствованием местного слова в значении ‘кожа’, ‘шкура’, а именно из картвельского *t’q’aw- / *t’qw (груз, t’q’av-i ‘шкура’, кожа’) с упрощением анлаута в греческом [34]. Очень возможно, что это объяснение верно, и, во всяком случае, отныне с ним нельзя не считаться, хотя, не исключено, и возможности объяснения на индоевропейской почве еще не исчерпаны. Кажется, прежде всего, следовало бы подумать о названии овцы - и.-евр. *Hou̯i (*ou̯i- см. Pokorny I, 784):

![]()

195

др.-греч. οἶς ‘баран’, ‘овца’ (τὸ κάταγμα τῆς οἰός- ‘овечья шерсть’. Soph.), οἴα, ὄα ‘овечья шерсть’, арм. hov-iw (*ou̯i-pa ‘овечий пастух’), др.-инд. avi-, лат. ovis, умбр. oui, uvef, др.-ирл. oi, др.-исл. oer, др.-англ. eowu, -е, др.-в.-нем. ouwi, ou, лит. avìs, лтш. avs, слав. *ovьnъ, *ovьca и др. Эта исходная форма слова могла попасть через посредство древних языков Малой Азии и в греческий (ср. сходное соотношение хеттск. Ḫaštali-: *ḫaštali и др.-греч. Κασταλία [35]. Долгота корневого гласного в κῶας- может объясняться маркированием вторичного образования по модели и.-евр. *Hou̯i-s ‘овца (баран)’: *Hou̯o-s овчина’(ср. др.-греч. οἰς- ‘овца’, но ᾤα ‘овчина’, др.-инд. ávi-, но aviká- или лит. avìs ‘овца’, но ãvinas ‘овечий’). В этом контексте возможна реконструкция пары *κοις : κῶας-, первый член которой был вытеснен (как отчасти и οἰς) более поздним описательным термином πρόβατον ‘овца’, баран’(но и ‘домашний скот’ вообще).

Здесь нет необходимости подробно говорить о связи «колхидского» мифа о святилище, в центре которого находится образ мирового дерева в виде дуба, с топикой «основного» мифа [36], несомненно присутствующей в этом описании, но обозначить самое эту связь нужно. При этом речь должна идти не только об общей идее этого мифа (преступление-наказание как своеобразная транспозиция мотивов утраты, ущерба, дефицита, недостачи в результате некоего «неправильного» действия, чаще всего сознательного, и возмещения, компенсации утраты), но и о конкретных персонажах, ситуациях и функциях, «разыгрываемых» в этом архаичном мифе, просвечивающем сквозь новое «эллинистическое» мифотворчество Аполлония, помня при этом, что задолго до него началась основательная переработка исходной формы мифа, сопровождавшаяся процессом усвоения «старой» схемы мифа по логике «нового» мифотворчества, для которой образ мирового дерева давно уже перестал быть актуальным.

Тем не менее и «Аргонавтика» и некоторые другие тексты « арго навтического» цикла, несомненно, дают материал для идентификации основных элементов как частей, отпавших от реконструируемого «основного» мифа. Так, персонажный состав «колхидской» истории включает в себя - и непосредственно и отчасти косвенно, имплицитно - фигуры (и соответствующие им функции) Громовержца (Зевс), «женщины», «противника» (Змей), т. е. тех трех необходимых и достаточных персонажей, история отношений между которыми как раз и составляет содержание «основного» мифа. С полным правом можно сказать, что на этих персонажах (и только на них) держится и весь «основной» миф и вся идеологическая концепция эпохи мирового дерева.

![]()

196

Более того, сама история, рассказываемая в «основном» мифе, отсылает к некоему исходному состоянию, в котором «неправильные» отношения между персонажами, нарушение некоей моральной нормы стали причиной всего того, что развернулось далее. Следы, указывающие на эту «предисторию» мифа - «божественную свадьбу», иерогамию, участниками которой были мужской персонаж (на индоевропейском горизонте - чаще всего именно Громовержец) и женский, нередко характеризуемый как «Солнцева дочь», - присутствуют, с соответствующими изменениями, и в «аргонавтических текстах». Уместно напомнить, что основной женский персонаж «аргонавтического», уже «колхидского» мифа Медея - «солнцева внучка»: ее отец Ээт был сыном Гелиоса, и это именно он, Чудный сын Солнца, | Молвил Ясону о сияющем руне, | Где простерлось оно от Фриксова ножа (... αὐτίκα δ’ Ἀελίου θαυμαστὸς υἱὸς δέρμα λαμπρὸν ἐννέπεν, ἔνθα νιν ἐκτάνυσαν Φρίξου μάχαιραι. Pind. Pyth. IV, 241-242). Она же была вдохновительницей всего предприятия по похищению золотого руна, так подробно и красочно описанного Аполлонием сразу же после экспозиции святилища ( Arg. IV, 109 и сл.):

Дева под взглядом его [чудовищного змея, охранявшего дуб с золотым руном. - В. Т.] прошла и голосом сладким

Стала сон призывать, высочайшего бога на помощь

Чтобы он змея смирил; призвала и богиню ночную,

Недр царицу земных, дабы способ дала подступиться [37].

Змей стал распускать свои бесчисленные кольца и издавать угрожающий шум.

Чудовище все же,

Страшную голову вверх поднимая, было готово

Их обоих схватить несущими гибель зубами.

И в этом ключевом эпизоде Медея все основное берет на себя -

Но Медея сломив можжевельника ветвь и обмазав

Зельем могучим ее, разведенным в питье, с наговором

Ею чудовища глаз коснулась. Разлился повсюду

Запах от зелья и сон навел; опустилась на землю

Змея грозная пасть; разошлись бесконечные кольца,

![]()

197

и только тогда

Вмиг золотое руно сорвал с высокого дуба,

Деве послушен Ясон [38]. А она с ним рядом стояла

голову чудища зельем своим натирая, покуда

Вновь на корабль возвратиться ее Ясон не побудил

(Arg. IV, 145-166).

История отношений Медеи и Ясона, выступающая как своеобразная «сниженная» трансформация сюжета Громовержца и громовнической функции (по одной из версий мифа именно Ясон поразил Змея — κτεῖνε μὲν γλαυκῶπα τέχναις ποικιλόνωτον ὄφιν. Pind. Pyth. IV, 249: Он добил дракона уменьем своим, | Змея с серым глазом, с пестрой спиной), отчасти с вариациями и инверсиями, моделирует историю отношений Громовержца и его жены. Любовь Медеи к Ясону и последующий их брак (в известной мере вынужденный обстоятельствами) и его разрыв, правда, в отличие от «основного» мифа, вина в этом случае лежит на мужском персонаже («измена»), воспроизводят общую схему сюжета брачных отношений в «основном» мифе, существенно усиливая ее мотивом «универсальной» преступности Медеи: перед отцом (золотое руно было похищено из царства ее отца благодаря Медее), перед малолетним братом Апсиртом (с ним она сделала то же, что Громовержец со своим противником, - убила его, расчленив тело на части и разбросав их), перед своими детьми, которых она погубила, перед Ясоном и Главкой, второй его женой (Медея замышляла и убийство Тесея, однако, несостоявшееся). Можно добавить, что реконструкция дает основания для обнаружения в Медее черт солнечной богини, причастной к тайнам иного мира (ср. ее способность оживлять мертвых, а также образ «черного солнца» Нижнего мира, где находятся души усопших) и ставшей на службу злу. Кстати, как известно, и сама история аргонавтов нередко интерпретируется как нисхождение в подземное царство, дыхание которого не раз обнаруживает себя и в «аргонавтической» версии Аполлония Родосского, и в других «индивидуальных» версиях [39].

Подводя некоторые итоги рассмотрению этой части «аргонавтического» мифа, можно утверждать, что уже само сочетание мотива убийства, в одной из важных версий мифа (Pind. Pyth. IV, 249) передоверенного Ясону, и ритуальной экспозиции (описание структуры святилища) с особым акцентом на символизме «центра» (образ мирового дерева, охраняемого в начале» именно Змеем,

![]()

198

напоминающим, в этом случае, Кощея русских сказок, иногда также сторожившего золото [ср. Афанасьев № 157 и др.] у дерева, или даже, в известном отношении, изофункциональном Кощею) дает основание видеть и в поэме Аполлония Родосского, и, отчасти, в других версиях этого эпизода в «аргонавтическом» мифе ряд существенных черт «основного» мифа и ритуала, с ним соотносимого и имеющего своим содержанием борьбу Громовержца (и его заместительных персонажей) с его противником Змеем, победу над ним, установление «нового порядка» («смена караула» у мирового дерева). Убийство Змея, собственно говоря, и означало размыкание темного, обуженного, хаотизированного пространства и переход к широкому и открытому каноническому пространству, переход от смерти и ее угрозы к жизни, процветанию, здоровью, т. е. к тому, что символизируется, прежде всего, образом мирового дерева, в частности, и вечнозеленым деревом eia, сопоставлению которого с вечнозеленым дубом страны Αἴα посвящена эта заметка.

Остается неясным вопрос, выходящий за пределы, поставленные здесь, и касающийся объяснения того, почему этот образ мирового дерева, известный исключительно из древнегреческих источников, был оттеснен к самым отдаленным окраинам греческого мира и каковы те реальные обстоятельства, которые обусловили это присутствие «греческого» элемента в чужеязычной и чужекультурной средне в юго-восточном Причерноморье, в «кавказском» локусе [40]. Разумеется, этот вопрос составляет часть более общего вопроса о культурных связях Греции и указанного «кавказского» локуса, чему в последние десятилетия посвящена уже довольно обширная литература [41]. Последняя по времени и наиболее радикальная точка зрения, опирающаяся, в частности, и на материал мифа о золотом руне, была высказана Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Ивановым, которые практически исключают версию морского проникновения греков в Колхиду в эпоху, к которой относится миф о золотом руне с его «колхидскими» реалиями, из-за непригодности в это время для плавания Мраморного моря (II тысячелетие до н. э.). «Остается допущение сухопутного пути первоначального проникновения греков в Закавказье, в частности Колхиду. Таким путем мог быть путь с юга на север к причерноморскому побережью Закавказья в процессе движения грекоязычных племен, направляющихся с востока на запад из первоначальных мест расселения индоевропейских племен. Именно здесь греческие племена могли войти в соприкосновение с картвельскими,

![]()

199

в частности западнокартвельскими племенами, уже заселившими к этому времени прибрежные области Закавказья и, по-видимому, назвавшими их страной “Арг(о)”» [42]. (cp. m-arg-al-i ‘мегрел’). Это объяснение весьма вероятно, при том, что остаются некоторые детали, нуждающиеся в истолковании и оставляющие место для хотя бы частичных альтернативных решений [43].

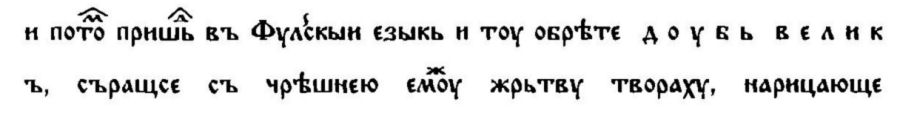

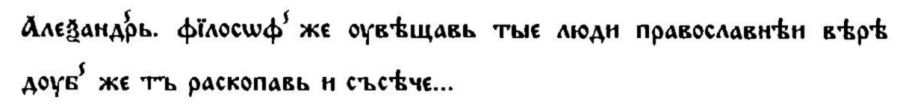

II. О фулльском дубе («Житие Константина», XII)

Исследователи этого текста не раз обращали внимание на то, что финал рассказа о хазарской миссии Константина содержит ряд логических противоречий и следов усилий, направленных к их преодолению [44]. Подобные усилия предпринимались и составителями более поздних, чем «Житие Константина», текстов, принадлежащих, однако, к тому же кругу. В ряде случаев в этих текстах обнаруживается явное незнание и/или непонимание хазарской ситуации в 60-х годах IX века. Действительно, нечто важное остается в тени, и приходится ограничиться предположением, что византийское посольство было направлено в Хазарию в 861 году после некоего серьезного конфликта, в связи с которым проповедь христианства в этой стране была временно прекращена. Можно думать, что миссия Константина преследовала цель восстановления нарушенного status quo, и само крещение хазар имело, скорее, характер символического акта, нежели того почти полного успеха, который склонен видеть в этой миссии составитель «Жития». Остерегаясь соблазна крена в противоположную сторону, можно все-таки предполагать, что хазарской миссии Константина свойственны определенные признаки равноапостольского подвига, хотя они выражены относительно слабо и, в известной своей части, дают кое-какие основания для сомнений и, в любом случае, косвенны: Константин «уверил», убедил кагана, а тот позволил желающим принять христианство (возможно, просто восстановить свою прежнюю принадлежность к христианскому вероисповеданию), но не более. Во всяком случае, существенно, что «хазарское» обращение в христианство весьма отлично как от обращения самаритянина и его сына, так и от обращения жителей Фулл: разными были и результаты, и то, как действовал в этих случаях Константин, о чем подробнее в другом месте.

Фулльская история занимает особое место в контексте равноапостольского подвига Константина хотя бы потому, что акцент в ней сделан не столько на обращении фулльского народа в христианскую веру, сколько на ограждении его от рецидивов язычества

![]()

200

и напоминания о крещении (учитывая исторические реалии, относящиеся к Фуллам, можно думать, что «фулльский народ» к этому времени был уже крещен [45], но пытался удержать и дохристианскую ритуальную традицию), о восстановлении христианской веры в народе, который, в силу консервативной приверженности к традициям отцов, к старой языческой вере и, особенно, ритуальной практике, забывает о требованиях христианского вероучения. В этой заметке в центре внимания именно «языческое» в жизни фулльского народа.

Название города Фуллы упоминается в византийских источниках VIII-IX вв., а из славянских текстов - кроме «Жития Константина» (в нескольких вариантах текста) - в «Успении святого Кирилла». Данные последних ценны вводимым в них особым понятием «фулльский язык» (народ; фоульскыи языкъ /езыкъ/) [46]. Очевидно, «фулльский язык» обитал в Фуллах и их окрестностях и что само название этого «народа» (точнее, населения) мотивируется локусом его обитания, а не принадлежностью к особому этноязыковому типу, хотя, строго говоря, для более раннего времени и этот последний вариант полностью нельзя исключать [47]. Какова бы ни была языковая принадлежность фулльцев, во второй половине IX века они не могли не знать (по меньшей мере, понимать) греческого, что может быть подтверждено и одним фактом из «Жития Константина» (см. ниже). Некоторые уточнения возможны в связи с более точной локализацией Фулл в крымских пределах, которая, к сожалению, до сих пор является предметом непримиримых споров, продолжающих углублять ту альтернативу, которая давно уже была намечена в трудах ряда ученых конца XIX века по начало 20-х годов XX века, особенно Ю. А. Кулаковского (восточная часть Таврии, на месте Старого Крыма) и А. Л. Бертье-Делагарда (юго-западная часть Таврии, на месте пещерного города Чуфут-Кале, близ Бахчисарая) [48]. Начиная с конца 50-х годов нашего века первая позиция отстаивается В. В. Кропоткиным, уточнившим восточнокрымскую локализацию Фулл как «коктебельскую» и приведшим ряд новых аргументов (среди них - результаты раскопок остатков ряда христианских храмов и особенно большой базилики, уступающей по своим размерам лишь главному храму в Херсонесе, тогда как в Чуфут-Кале остатки таких сооружений не обнаружены), а вторая - А. Л. Якобсоном, решительно отвергающим восточнокрымскую локализацию Фулл. Аргументы в пользу «коктебельской» локализации существенно подробнее «чуфут-калинских» и, пожалуй,

![]()

201

пока более предпочтительны, хотя все-таки можно думать, что последняя точка в споре не поставлена [49].

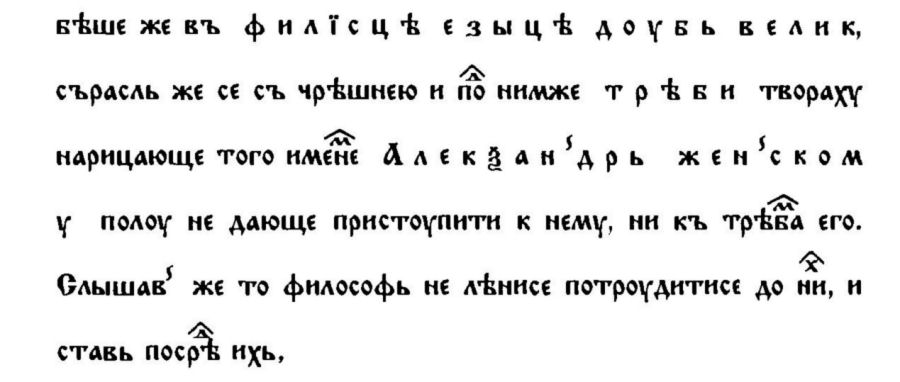

Об остатках язычества среди «фулльского языка» наиболее интересные сведения сохранились в славянских текстах житийного содержания, в которых освещается пребывание Константина Философа в Фуллах на обратном пути из Хазарии. По свидетельству «Жития Константина» (по рукописи 1469 г.) [50]

Слышав же то философь не лФнисе ποτρογΑπτποε до ни, и ставь пос(гЬ ихь,

обратился к ним с речью. Суть ее заключалась в завершающем это обращение вопросе:

како имате избыти вѣчнаго огня?.

Ведь эллины, поклонявшиеся небу и земле как богу, а также

въсакои твари, соуть вѣчную моуку наслѣдили.

То же ожидает и фулльский народ,

поклоняющийся дрѣвоу, хоудѣи вещи еже ѥс҄ готово на сьженїе.

Ответ фулльцев был естественным и обезоруживающе искренним, и, в то же время, он содержал диагностически очень важную мифологическую деталь, которая дает возможность с достаточной надежностью восстановить характер и смысл фулльской мифо-ритуальной конструкции:

мы сего нѣслмы начелн ѿ н҃ня творити, нъ ѿ ѿець есмы прѣѥли -

трогательно оправдывался перед Константином фулльский народ,

![]()

202