Le

nom de janvier vient du latin januarius, mois dédié à

Janus. Selon la légende, ce personnage mythologique, premier roi

du Latium, avait reçu chaleureusement le dieu de l’agriculture,

Saturne, chassé du ciel. En signe de gratitude, Saturne initie

les habitants du Latium aux travaux agricoles et donne à Janus

la faculté de sonder le passé et de prévoir l’avenir.

De là l’expression «Janus biface» et la représentation

de janvier comme un personnage

Le

nom de janvier vient du latin januarius, mois dédié à

Janus. Selon la légende, ce personnage mythologique, premier roi

du Latium, avait reçu chaleureusement le dieu de l’agriculture,

Saturne, chassé du ciel. En signe de gratitude, Saturne initie

les habitants du Latium aux travaux agricoles et donne à Janus

la faculté de sonder le passé et de prévoir l’avenir.

De là l’expression «Janus biface» et la représentation

de janvier comme un personnage

à deux visages, tournés, l’un vers l’année

écoulée, l’autre vers la nouvelle année.

1 janvier SOURVA (la Saint-Basile)

Le

jour de l’An, fête de saint Basile, les Bulgares célèbrent

encore la Sourva (rude), allusion aux rigueurs de ce mois, le plus froid

de l’année.

Le

jour de l’An, fête de saint Basile, les Bulgares célèbrent

encore la Sourva (rude), allusion aux rigueurs de ce mois, le plus froid

de l’année.

La veille, la famille se réunit autour d’une table basse,

richement garnie des divers aliments que l’on souhaiterait avoir

en abondance pendant l’année. La maîtresse de maison

fait brûler quatre grains d’encens sur un soc de charrue et

embaume la table en faisant des gestes circulaires de gauche à

droite. Ensuite, elle fait tourner trois fois le plateau avec le feuilleté

dans lequel ont été dissimulés à l’avance

des fèves, des bourgeons de cornouiller correspondant à

un vœu, ainsi qu’une pièce en argent. Chacun s’empresse

de rompre sa part pour connaître le sort qui lui est imparti pour

la nouvelle année. Le lendemain matin, dès l’aube,

des enfants munis de rameaux de cornouiller décorés vont

d’une maison à l’autre pour présenter leurs

vœux. Ils entonnent un couplet traditionnel: Rude année, heureuse

et féconde!

Gros épis dans les champs, pommes rouges au

verger, Maïs abondant, grosses grappes au vignoble,

Maïs abondant, grosses grappes au vignoble,

Ruches pleines de miel, petits poussins partout !

Vie et santé jusqu’à l’année prochaine,

Amen !

Les enfants, nommés Sourvakari,

ponctuent leur rengaine de légères tapes dans le dos, à

l’aide des rameaux de cornouiller. Cet arbrisseau, premier à

fleurir et dernier à mûrir, est réputé pour

la dureté de son bois. Ses rameaux et leur décoration traditionnelle

sont liés à des mythes ancestraux et représentent

en miniature l’arbre universel qu’adoraient

les Protobulgares. En présentant leurs vœux, les Sourvakari

servent en quelque sorte de médiateurs entre le sacré et

le réel, de dispensateurs de fécondité. Il existe

deux types de rameaux (surovaknitsi): en tige simple taillée ou

à branches. Ces derniers sont les plus répandus et se prêtent

mieux à la décoration à l’aide de fils de laine

et de papiers multicolores, de fruits secs, de pop-corn, de graines et

de piments. A la suite des Sourvakari vient le tour des «chameliers»,

des groupes de jeunes qui passent d’une maison à l’autre,

accompagnant le mannequin d’un chameau, pour saluer les voisins

et leur souhaiter santé et abondance au

cours de l’année. Le maître chamelier prononce sa bénédiction:

Là où passe le chameau, il y aura bonheur et réussite!

Soyez solides comme l’acier

Et prolifiques comme les abeilles. Dans un deuxième temps, «le

chameau»

meurt symboliquement, comme doivent disparaître les mauvais esprits,

avant de ressusciter, comme renaît la nature pour apporter des fruits

aux humains. En échange de leur spectacle, les «chameliers»

sont invités à prendre un verre et reçoivent des

cadeaux ou de l’argent.

En Tauride (Ukraine), la nuit du passage de l’ancienne à

la nouvelle année, des jeunes gens masqués ou le visage

maculé de suie parcourent les rues et bénissent les passants

en leur souhaitant santé et prospérité.

Le 1er janvier est la fête de tous les Basile. D’origine grecque,

ce prénom signifie royal.

2 janvier: Mukovden, la fête de saint Sylvestre.

Appelé également Rinatchovden ou Karamanovden.

La

veille au soir, les jeunes célibataires se rassemblent en bandes

pour

La

veille au soir, les jeunes célibataires se rassemblent en bandes

pour

faire le tour des maisons où habitent des jeunes filles à

marier. Il ne

s’agit pas de leur rendre visite, mais de s’illustrer comme

de

futurs bons maîtres de maison. Les jeunes entrent dans les étables

et les débarrassent du fumier qu’ils jettent dehors. Les

propriétaires prévenants ont d’avance accroché

à un clou derrière la porte un sac de provisions: des saucisses,

du lard et une gourde de vin, alors que la jeune fille y a glissé,

à l’intention de l’élu de son coeur, quelques

branches de buis, noués de fil rouge et enveloppés dans

un mouchoir multicolore, pour lui signifier qu’elle attend une proposition.

Malheur à celui qui aura oublié la récompense. Il

risque de retrouver son étable remplie du fumier des maisons voisines,

alors que sa malheureuse jeune fille, couverte de ridicule, trouvera difficilement

un candidat. Le 2 janvier est la fête des Sylvie. Ce prénom

d’origine latine signifie forêt et représente le symbole

de la nature et de la fraîcheur.

4 janvier. Fête des Tihomir.

Ce prénom, qui provient de tiho (silence), est associé à l’idée de sagesse, de grandeur et de bonheur.

6

janvier Jordanovden, Théophanie (baptême du Christ

dans le Jourdain),

6

janvier Jordanovden, Théophanie (baptême du Christ

dans le Jourdain),

apparition de Dieu, Epiphanie chez les catholiques.

Cette fête, nommée également «Noël des

popes», est liée à la croyance dans la force

purificatrice, curative et magique de l’eau.

Le matin après la messe commence la cérémonie de

purification autour d’un point d’eau. Le prêtre lance

une croix en bois dans la rivière, le lac ou la mer et des jeunes

volontaires se jettent dans l’eau glaciale pour la repêcher.

Le premier à récupérer la croix reçoit la

bénédiction du prêtre et une petite somme d’argent.

Selon la croyance, il sera en bonne santé tout au long de l’année.

Ensuite, la fête est célébrée dans les foyers.

La table est encensée pour chasser les mauvais jours et exorciser

les mauvais esprits. C’est la fête de ceux qui portent les

prénoms de Jordan, Bogomil (cher à Dieu) et Bogdan (don

de Dieu, Dieudonné).

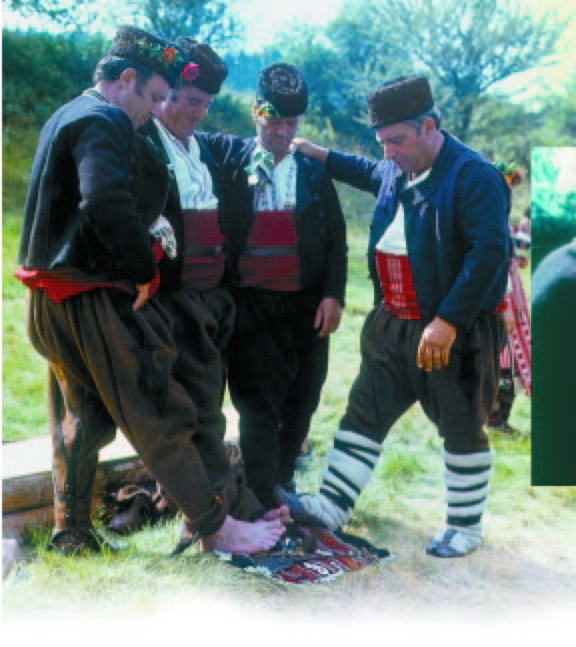

7 janvier La Saint-Ivan (Saint-Jean)

Dans certaines localités, dès la veille de la Saint-Jean,

après la cérémonie de purification de l’eau,

est pratiqué le rituel de la fraternisation. C’est une sorte

de serment entre deux ou trois hommes, qui se jurent fidélité

et solidarité en posant un pied nu dans la braise vive. Le témoin

de cet acte leur offre à boire une gorgée de vin rouge,

symbole du sang qui les unit à tout jamais. Ceints d’une

ceinture rouge, les

nouveaux frères de sang rompent trois pains rituels pour cimenter

l’alliance entre leurs familles. Ensuite, ils scellent leur nouvelle

parenté en dansant trois danses: la première, réservée

aux hommes, la deuxième pour les femmes et la troisième,

dansée ensemble. Désormais, les trois hommes deviennent

des frères et leurs épouses, des sœurs. Selon la tradition,

le jour de la Saint-Jean tous ceux qui portent le prénom de Jean,

Jeanette, Ivan, Vanio et autres dérivés doivent prendre

un bain, de même que les nouveaux mariés et les enfants.

Ce jour-là, l’eau, outre ses vertus purificatrices, est censée

posséder un pouvoir de consécration, car c’est également

la fête des koums (témoins de mariage), qui ont un rôle

de tout premier plan au sein de la famille bulgare. Dans certains villages,

on a coutume de baigner les gendres pour leur souhaiter une

bonne santé. Le prénom d’Ivan et ses dérivés

étant très répandus en Bulgarie, les visites familiales

à

l’occasion du jour du saint patron sont extrêmement nombreuses

ce jour-là. A noter que le prénom d’Ivan (Jean) provient

du grec Ioannis et signifie «bénédiction de dieu»

ou «dieu (vous) aide».

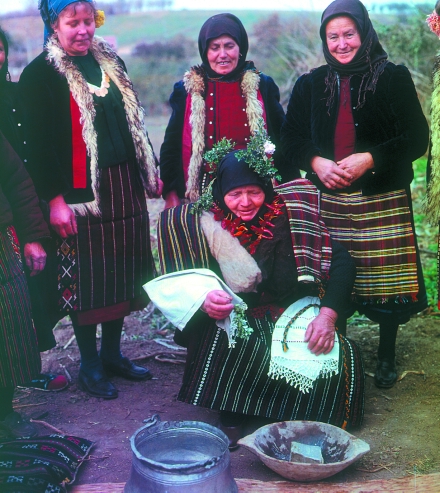

8 janvier. BABINDEN Le jour des babas (grands-mères)

Babinden, babinden n’est pas tous les jours!

Chanson populaire

Le lendemain de la Saint-Jean est célébrée la fête

des babas. Le nom de baba est traditionnellement

donné aux femmes âgées qui, dans le passé,

exerçaient les fonctions d’accoucheuses. Ce jour-là,

les femmes se lèvent de bon matin, pour que leurs enfants soient

matinaux, et préparent des galettes. Les femmes ayant accouché

au cours de l’année, attendent la visite de la baba. En Thrace,

la baba visite dans la matinée chaque maison où elle a assisté

à la naissance d’un enfant. Elle s’assied au chevet

de l’enfant,

amorce un fil de laine rouge sur la quenouille, le torsade et le noue

au poignet droit de l’enfant «pour le maintenir en bonne santé

et le préserver des esprits malveillants». Ensuite, elle

lui lave la figure à l’eau fraîche, enduit son front

de beurre et de miel, applique dessus une touffe de laine rouge et le

bénit.

Après s’être lavé les mains à l’eau

d’un broc que lui verse la jeune maman, la baba s’essuie dans

les jupes de la femme pour faciliter ses futurs accouchements. Chaque

mère offre à la baba une pièce en argent et une quenouille

de laine; les accouchées d’un premier-né lui préparent

une brioche ronde dans le trou de

laquelle elles glissent des offrandes: une chemise, un tablier et des

bas de laine multicolores. La vraie fête commence vers midi, lorsque

toutes les femmes, portant en bandoulière des sacs en toile multicolores,

se rendent en groupes joyeux et en chantant au domicile de la baba. Avant

le repas, celle-ci encense la table et bénit l’assistance:

«Que celles qui ont accouché cette année, en fassent

autant l’année prochaine; que les pleines se vident et les

vides s’emplissent. Amen!». Les femmes miment des ablutions

avec la fumée

odorante, faisant des vœux de fécondation et de couches faciles

pendant l’année. La baba rompt le pain et en distribue à

chacune un morceau, d’après lequel est prédit le sexe

du futur bébé. Si c’est une croûte, ce sera

un garçon, si c’est une mie, ce sera une fille. Ensuite l’assistance

s’adonne a des chants, des babillages et des jeux, avant de procéder

à l’ablution rituelle de la baba. Ce jour-là, les

hommes ont intérêt à se

tenir à carreau. Il leur est interdit d’observer les réjouissances

sous peine de courroucer les femmes. Les contrevenants risquent de se

faire remplir la culotte de cailloux.

12 janvier. Fête des Tatiana, Tania. Ce prénom est dérivé d’un mot latin signifiant administratrice.

14 janvier. Fête de Nina, diminutif du prénom de Ioannina, dérivé du grec.

17

janvier. La Saint-Antoine

17

janvier. La Saint-Antoine

Ce jour-là est chômé pour se préserver de

la

peste. Les jeunes épouses se lèvent très tôt

le

matin et préparent des galettes (tchoumini) sur

lesquelles elles étalent du miel et les distribuent

aux voisins pour souhaiter bonne santé aux

humains et au bétail. Pour conjurer la peste, ce

jour-là il est contre-indiqué de cuire des haricots,

des lentilles ou du maïs, ainsi que de tricoter ou

de coudre.

C’est la fête des Antoine, Antoinette et autres

prénoms, diminutifs ou dérivés, du latin

Antonius, qui signife inestimable.

18 janvier. La Saint-Athanase

Selon la croyance répandue en Thrace, le jour de la Saint-Athanase

l’hiver s’en va, car le saint revêt une chemise de soie,

monte sur une hauteur et s’écrie: «Va-t-en, Hiver,

viens Eté!» C’est pourquoi, ce jour-là sont

cueillis des perce-neige et des fleurs d’ellébore,

et le soleil, s’il se manifeste, apporte santé et longévité.

Dans chaque maison on prépare une galette sur laquelle on étale

du miel pour la distribuer ensuite dans les maisons du voisinage à

la santé des enfants. On tue une poule noire, sacrifiée

pour chasser la peste loin

des hommes et des animaux, mais la maîtresse de maison en garde

les plumes pour soigner les enfants et les protéger contre les

maléfices et les maladies inconnues. Les Bulgares de Bessarabie

honorent saint Athanase comme le protecteur des forgerons. Selon les mythes

païens, il est le maître des forges célestes, ami du

soleil, qui plonge ses bras nus dans le four et en extrait le métal

en

fusion. Le prénom d’Athanase vient du grec et signifie immortel.

20 janvier. La Saint-Euthyme

Ce prénom vient du grec et signifie d’humeur noble. Certains vont chercher ses origines plus anciennes dans le sanscrit où il signifie l’infini, le dieu caché.

25 janvier. La Saint-Grégoire.

Ce prénom signifie veiller, demeurer en éveil.

31 janvier. Sredzimie (la mi-hiver)

Cette fête est un vestige du Nouvel an indo-européen. En Bulgarie, elle est célébrée comme la fête des bergers, des bouviers, des porchers et des éleveurs de chevaux. Il est d’usage d’aller ramasser des feuilles d’orme sèches pour les moutons.